Арт-объекты как часть городской среды – тема заведомо спорная. Один из таких споров и состоялся в минувшую пятницу в Союзе архитекторов Севастополя.

О чем речь

Где заканчивается гармония и начинается вызов? Можно ли сделать город лучше с помощью провокационной архитектуры, или все-таки стоит быть осторожнее с экспериментами? Над этим приглашала коллег подумать архитектор, член Архитектурно-художественного совета Севастополя Елена Корнева.

Для наших читателей напомним: именно Елена Владимировна (тогда – Белоус) в 2017 году стала победителем объявленного правительством конкурса на создание концепции парка, который должен был расположиться на 40 гектарах между Артбухтой и Карантинной бухтой.

На приглашение поговорить об инсталляциях в архитектурной среде откликнулись многие.

Началось все максимально нейтрально: участникам «архитектурного чаепития» напомнили о некоторых ярких арт-объектах в других городах и странах. В том числе и поначалу скандальных, а потом ставших символом города.

Один из таких примеров – чикагские «Облачные врата», которые поначалу даже запрещали фотографировать, так сильно было их неприятие. Но сейчас представить, что эта блестящая штуковина могла кому-то не нравиться, уже сложно.

А вот парящий в воздухе младенец из Сингапура – вещь явно неоднозначная.

Спорный младенец.

Есть яркие примеры и в нашей стране. Ими славится, например, Северная Осетия.

А это – Северная Осетия.

Удачно вписался в пространство и единорог в нижнегородской Выксе.

Кажется, к озеру вышел обычный обитатель леса

Но такая «мимикрия» под окружающую среду для арт-объектов – вещь совсем необязательная. И даже напротив: главное для них – задеть человека за живое, заставить думать, вызвать эмоцию. А уж позитивную или негативную – это зависит не только от художника, но во многом и от смотрящего.

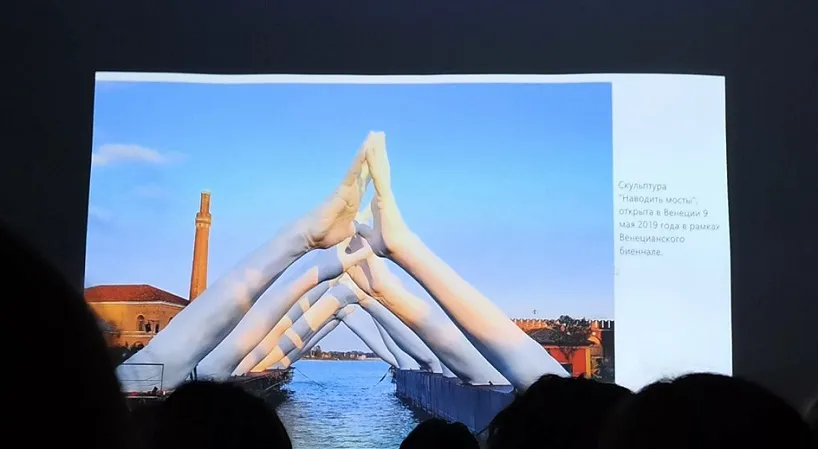

Есть, напомнила Елена Корнева, и арт-объекты, которые можно назвать носителями идей. С их помощью автор хочет поднять какую-то актуальную, по его мнению, тему.

Тут в качестве примера можно привести мост из рук, который читатель видит на главном фото к этой новости. Открытый в 2019 году арт-объект под названием «наводить мосты» находится в Венеции и символизирует поиск взаимопонимания, общность человеческих ценностей, тягу к единению и согласию.

Все мы что-то любим, причем, независимо от объекта, одинаково

А вот этот набивший оскомину символ любви (в Севастополе он тоже есть) вызвал у собравшихся смех.

Как видим, выражать любовь таким образом можно и к родному городу, и к банку, и к марке автомобиля, и даже к шашлыку.

Так, может, и оставить его шашлычникам?

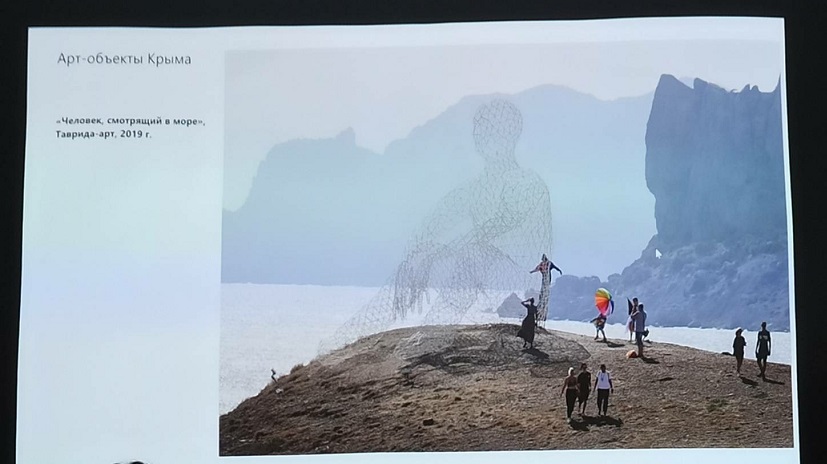

Человек, смотрящий в море.

Постепенно перешли к Крыму, а затем и к Севастополю.

В Крыму несколько интересных объектов появилось в рамках Тавриды-арт – например, этот человек на берегу. Его можно считать символом стремления человека к чему-то вечному и небытовому. А можно трактовать как-то иначе – простор для воображения тут огромный.

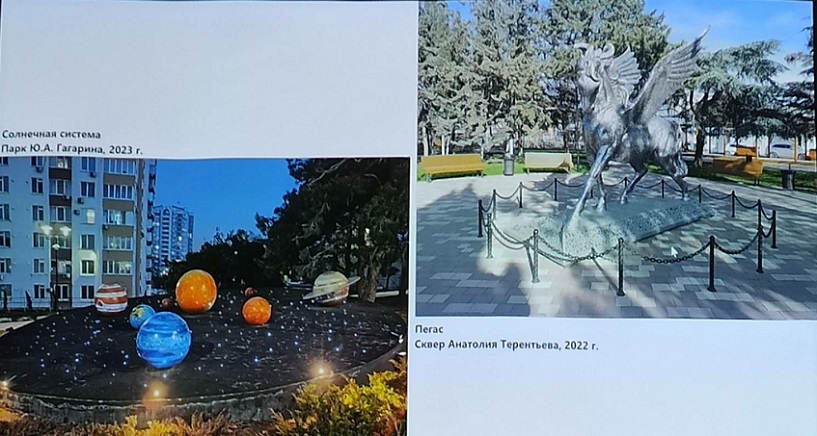

А у нас - Пегас

Настоящие споры начались, когда речь зашла о Севастополе. Увы – ни одного арт-объекта, который мог бы быть символом нашего города, присутствующие назвать не смогли, хотя некоторые интересные объекты назвали.

Например, скульптуры, украшающие проспект Октябрьской Революции. А также творения скульптора Вячеслава Яковлева, которые недавно нашли свое место в парке им. Марии Байды. Или, как знаменитый Бычок, стоят там на протяжении многих лет.

Спрут Вячеслава Яковлева ярок, оригинален и привлекает внимание детей и взрослых

Кстати, один из вопросов, который вызывают арт-объекты – в чем их отличие от памятников.

Елена Корнева пояснила – арт-объект не может быть установлен в память о каком-то конкретном человеке или историческом событии.

Упомянули и об арт-объектах «Переход» – их в городе два, у Морской библиотеки, в глубине проспекта Нахимова, и возле ТРЦ «Sea mall». Установлены они были по итогам конкурса молодых дизайнеров «Культурный код».

Маленькая жительница Севастополя, взятая с реальной фотографии 50-х годов, словно смотрит из своего времени в наше.

Арт-объект переход возле Морской библиотеки интересен, только знают о нем благодаря расположению в глубине улицы далеко не все

Планеты на проспекте Гагарина, по мнению Елены Корневой, были хорошей задумкой, только вот детей к ним пускать со временем перестали – видимо, Солнечная система оказалась недостаточно вандалоустойчивой.

Кстати, вовлеченность жителей в обсуждение планов по установке таких объектов, подчеркнула архитектор, улучшает их восприятие и уменьшает риск проявлений вандализма.

А вот что по-настоящему задело присутствующих, так это фотография пресловутого Пегаса, появившегося в Балаклаве с бухты-барахты, по желанию (безусловно, оплаченному из бюджета) экс-замгубернатора Евгения Горлова.

Тут никакой вовлеченности жителей не было и в помине, поэтому крылатый конь сразу вызвал негативную реакцию горожан, а появившиеся вокруг него цепи сделали его объектом еще более странным.

Недоступные планеты и озаборенный Пегас

Еще одним негативным примером стали странные конструкции на площади Восставших, которые севастопольцы уже окрестили «пауками». Тем более что их появлению предшествовали общественные обсуждения, на которых горожане выбрали совсем другой проект.

Тут-то и возник, пожалуй, главный вопрос – кто в городе принимает решения об установке арт-объектов?

И почему профессионалы, архитекторы и дизайнеры, остаются от обсуждения в стороне? Почему бы не привлечь к нему хотя бы членов Архитектурно-художественного совета?

Тогда уж точно не было бы скандальных историй, подобных недавней установке со стремительным демонтажом алого сердца на горе Спилия в Балаклаве!

Кстати, поступи авторы этой инициативы как положено, Архсовет им было бы не миновать – об этом мы рассказывали в сентябре. Так что установить правила мало – надо еще, чтобы все были готовы их соблюдать.

Архитекторы едины в своем желании принимать участие в обсуждении облика города, но насколько значимо будет их мнение - пока вопрос. На словах присутствовавший на мероприятии глава комитета заксобрания по градостроительству Константин Пирогов их в этом стремлении поддержал. Но изменится ли что-то на деле, мы увидим позже.

Возник по ходу разговора и вопрос о формировании самого Архитектурно-художественного совета. Как заметила одна из выступавших, доля архитекторов в его составе ничтожно мала. Хотя раньше они составляли большинство и руководителей города приглашали лишь для ознакомления со своей позицией. Но это – тема отдельного разговора.

Напоследок хочется сказать, что такие обсуждения хоть и не приносят какого-то мгновенного результата (да он и в принципе невозможен там, где речь идет о вещах субъективных и неоднозначных), но лучшему взаимопониманию все-таки способствуют. Поэтому хочется надеяться, что эта встреча в Союзе архитекторов – не последняя.

Ольга Смирнова

самое сложное в обсуждении благоустройства и украшательства, это эпитеты.

легко можно выпилится из обсуждения.

Странно,что все это на фоне обсуждаемых тем про бюджет и дефицит

Севастополь захламлён так называемыми малыми архитектурными формами. Мы теряем главное- виды, перспективу, раскрытия, красоту и гармонию. Архитекторы СССР были высокопрофессиональными и образованными людьми. Нельзя уничтожать местечковым подходом то, что было сделано. Не захламляйте город!

Часто прохожу мимо упомянутых в статье МАФов на ПОРе. Примитив. Рядом с ними даже не фотографируются. А какие там были розы до "облагораживания"!!!

А у нас сейчас практически всё, что происходит с городом, "задевает за живое, заставляет думать и вызвает эмоцию". Чаще негативную. "Ни одного арт-объекта, который мог бы быть символом нашего города, присутствующие назвать не смогли". А разве город-герой обязан иметь символ именно в виде арт-объекта? По-моему у Севастополя вполне хватает узнаваемых символов города, с которыми он ассоциируется. И вообще, арт-объектами можно озаботиться, когда все существующие исторические объекты, памятники, музеи, отреставрированы, ухожены и открыты к свободному посещению. Когда решены все вопросы с засыхающими "благоустроенными" парками, с очистными, туалетами, пляжами и проч. Впихивать на этом фоне в городе очередной "шедевр", это как накормить голодного вместо хлеба эскимо из корюшки.

Устроительница,

есть всюду узнаваемый памятник затопленным кораблям, какой еще артобъект для узнаваемости города нужен?

Витрины магазинов должны быть прозрачными и красиво оформленными. В Балаклаве магазин "Темп" (как он раньше назывался) на ул. Крестовского с черными квадратами вместо окон производит гнетущее впечатление.

"Почему бы не привлечь к нему хотя бы членов Архитектурно-художественного совета? "

Большинство членов АХС не имеет архитектурно-художественного образования,поэтому давит своей некомпетентностью мнение немногочисленных профессионалов.Ведь АХС во главе с мучителем истории укомплектован,в основном, управленцами из правительства для "одобрямса" затей застройщиков.

Единственным арбитром в вопросах застройки и укралшения города может быть только Союз архитекторов Севастополя,состоящий из профессионалов.

Посмотрите, как прекрасны цветущие в ноябре розы Севастополя! Не хочется слышать, а тем более, видеть все эти пресловутые арт объекты! Розы! Розы!Розы ,белые, алые, пурпурные, бордовые,лиловые, красные и жёлтые - на каждом клочке многострадальной Севастопольской земли!