Есть ли основания считать, что современные военные средства сделают ненужным «большой флот», как выглядит «морская мощь» России на фоне других стран и каким должен быть флот сильной страны? Эти вопросы были подняты в опубликованном на «Ленте.ру» интервью ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Поливача.

И хотя слово «Севастополь» (как, впрочем, и названия других городов, в которых базируется флот) в интервью не упоминается, ознакомиться с ним нашим читателям наверняка будет интересно.

Всё уже было?

Формальным поводом для разговора стало произошедшее 28 августа потопление российским безэкипажным катером разведывательного корабля ВМС Украины «Симферополь». По словам эксперта, это безусловная победа российского флота. Однако предположение, что такие эпизоды могут принципиально изменить характер войны на море, Александр Поливач отвергает.

«Дистанционно управляемые катера — или „дукаты”, как мы их сокращённо называем в нашем ежегодном докладе о морской мощи 100 стран мира, — в тактическом плане не являются новинкой, как и другие, именуемые в СМИ „новыми средствами войны”. Фактически они появились больше 80 лет назад», — говорит он.

В качестве примера приводятся баллистические ракеты, первое массовое применение которых Германией произошло, по словам эксперта, ещё в 1944 году.

«Тогда же она начала использовать и крылатые ракеты <...> Ну а воздушные беспилотники впервые массово использовали США в 1944 году во время морских сражений за Филиппины», — добавляет Поливач.

Говорить о том, что применение беспилотников ставит под вопрос будущее «больших флотов», нет оснований, — ещё раз подчёркивает он:

«Можно снова вспомнить Вторую мировую. Летом 1944 года немцы пытались дистанционно управляемыми катерами атаковать десантные корабли союзников в Ла-Манше, чтобы сорвать высадку союзников в Нормандии. Но это не сработало, потому что в те времена на надводных кораблях США и Британии было много скорострельной артиллерии, да и эскортных кораблей тогда было очень много. Сейчас же корабельная артиллерия, по сути, чисто символическая, оттого и „дукаты” производят более заметный эффект».

Первыми аналогами безэкипажных катеров, напоминает эксперт, вообще были брандеры, применявшиеся Россией ещё в Чесменском сражении 1770 года и в англо-голландских войнах XVII века.

«Но эти средства войны не отменяли необходимость в „больших флотах” <...> Средства противодействия безэкипажным катерам существуют очень давно. К тому же у таких катеров есть существенные технические ограничения. Да, „дукаты” малозаметны из-за небольших размеров. Но даже небольшие волны уже мешают им идти на высокой скорости. Кроме того, ночью, если они идут на большой скорости, их след легко поймать через приборы ночного видения. Если же на корабле есть скорострельная артиллерия — тогда обнаруженные катера нетрудно накрыть артиллерийским огнём. Вероятно, в этом направлении и будет развиваться борьба „больших флотов” с безэкипажными катерами», — прогнозирует Александр Поливач.

Так каким же должен быть флот великой державы?

Отвечая на этот вопрос, эксперт предлагает придерживаться принципа «любая военная структура — инструмент, который должен соответствовать стратегии».

«Если вы собираете шкаф на гвоздях, вам нужен молоток. Если на саморезах — шуруповерт. Не бывает „отсталого” или „продвинутого” инструмента, есть соответствующий вашим задачам или не соответствующий. С флотом то же самое <...>

Любая военная машина, являясь лишь инструментом, должна соответствовать стратегии конкретной страны, которая определяется и её географическим положением, и внешней политикой. Поэтому она не может быть одинаковой у разных стран», — утверждает он.

Не просто считать корабли

Сравнивать «морскую мощь» разных стран, просто «складывая количество кораблей», Александр Поливач также считает некорректным, тем более что сегодня «даже ведущие державы разучились быстро строить крупные корабли».

«Если в начале XX века в Великобритании линкор строили в среднем за два с половиной года, а в Германии за три, то в наше время на авианосец „Форд” ушло почти 8 лет, а следующий, „Кеннеди”, строится уже более девяти лет <...>

Мы в ИМЭМО РАН для ежегодного доклада о морской мощи разработали собственную методологию, где для расчёта индекса военно-морских флотов используем 14 категорий оценки, основанных на 67 статистических показателях. В каждой категории оцениваем долю страны в мире в процентах и начисляем баллы», — рассказал он.

Лидером при таком подсчёте, увы, оказываются США. Китай к ним приближается, однако делать прогнозы по поводу этой страны сложно из-за нестабильности темпов строительства китайцами военных кораблей. Но и у США есть своя слабая сторона: почти полное отсутствие малых кораблей и слабо развитые противоминные силы. Китай же уступает соперникам по части авианосцев и атомных подлодок.

Это утверждение вызвало вопрос о том, насколько вообще важны в наше время авианосцы и каковы перспективы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». О том, что его судьба под вопросом, ForPost писал в июле 2025 года.

На второй вопрос эксперт отвечать не стал, заметив лишь, что «такие решения принимают за закрытыми дверями».

«Но хочется надеяться, что окончательное решение будет соответствовать долгосрочной стратегии», — добавил он.

Главная же задача авианосцев в принципе, подчёркивает он, — «разведка на морском театре войны»:

«Если авианосец не способен оперативно освещать надводную, подводную и воздушную обстановку в радиусе нескольких сотен морских миль, то он не сможет выполнить другие задачи. Особенно эта корреляция проявилась в 1942 году в битве авианосцев у атолла Мидуэй. В наше время, с развитием ракетных технологий дальние удары можно наносить со многих классов кораблей, а вот вести дальнюю разведку, кроме авианосца, мало кто может».

Отвечая на вопрос о нынешнем состоянии ВМФ России, Александр Поливач выразил желание «видеть больше новых кораблей разных классов»:

«В нашем ежегодном докладе Россия стабильно занимает третье место. Основные причины: мировое лидерство в категории „москитный флот” — ударные корабли и катера для прибрежной зоны — и второе место в категории „подводный флот”. Мы долго запрягали с военным судостроением, но в последние пять лет довольно быстро поплыли. По темпам даже немного обогнали США. Если Россия сохранит эту тенденцию, её позиции на море, возможно, усилятся».

Догнали и перегнали

За последние пять лет, подчёркивает он, в России была введена в строй 31 единица крупных и средних боевых кораблей, в том числе — 9 атомных подводных лодок. В США за это же время построили 30 кораблей аналогичных классов, включая шесть АПЛ.

Атомные подлодки, добавляет Поливач, выступают как «относительно дешёвый и удобный инструмент внешней политики». Они способны совершать длительные походы и «имеют образ „неуязвимых”».

«Они повышают статус государства, владеющего таким оружием. Поэтому сейчас их пытаются строить и некоторые державы среднего ранга. Например, активно этим процессом занимаются Бразилия и Австралия. Скорее всего, для них это не столько вопрос военной мощи, сколько международного престижа, которым они хотят впечатлить другие страны».

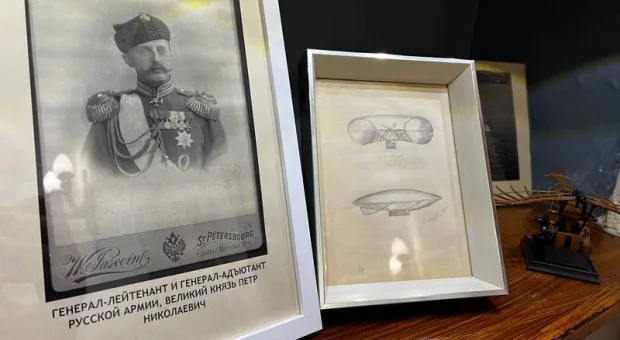

Вспомнили во время интервью и адмирала Сергея Горшкова, с 1951-го по 1955 год — командующего Черноморским флотом. Он был упомянут как «влиятельный теоретик морской силы», которого отличал «системный подход к проблеме». Но есть, как выяснилось в ходе разговора, один нюанс, который наглядно демонстрирует: порой даже понимание, как следует делать, не всегда удается воплотить в жизнь.

«Горшков убедительно показал, что войну на море одними подводными лодками не выиграть без поддержки сильного надводного флота. Но в период его руководства ВМФ СССР упор в строительстве делался именно на подлодки, что противоречило его выводам. Поэтому в своей работе Горшкову приходилось лавировать и оправдываться, потому что политику определял не он, а КПСС. А раз партия заявила, что авианосцы — орудие империализма, главком ничего изменить не мог», — говорит Александр Поливач.

Отдельно обсудили в ходе интервью роль ВМФ на Дальнем Востоке и на Балтике. Аналогичный вопрос применительно к Чёрному морю по понятным причинам не поднимался. Зато эксперт оценил значение Каспийского моря, на котором, по словам журналиста, «Россия активно развивает флот», несмотря на то что это вообще не море, а озеро.

В ответ эксперт предложил «вспомнить 2016 год, когда наши корабли из Каспийского моря стреляли крылатыми ракетами по террористам в Сирии».

«Каспийское море — это удобный аппендикс, с которого в случае чего можно проецировать силу в некоторые близлежащие регионы, откуда может исходить угроза России», — пояснил он.

Подытоживая сказанное, можно отметить, что наш «стремительный рывок в гонке морских вооружений» и тот факт, что Россия за 5 лет «обогнала США по темпам морского строительства», не могут не радовать. Однако найдётся ли в этой истории место Севастополю — большой вопрос. Об этом мы писали неоднократно. И последние новости, касающиеся Севастопольского морского завода, к сожалению, не обнадёживают.

Елена Макарова

«…Можно снова вспомнить Вторую мировую…».

С позиции знания история – никогда не надо забывать.

С позиции ведения боевых действий – опыт той войны сегодня практически не применим. Всё другое: и в оружии, и в тактике его применения.

Готовится к новой войне на методах войн прошлых – значит готовиться к поражению.

Кто-то видит сегодня на поле боя идущие в атаку десятки и сотни танков?

Кто-то видит сегодня на поле боя цепями идущие на окопы противника полки?

И так далее и тому подобное…

Для флотов, тем более больших, их ТВД являются исключительно ОКЕАНЫ, а не моря.

И НА воде и ПОД водой.

Для морей же, таких, как Чёрное, Каспийское или Балтийское – необходимы «москитные», катерные флотилии с БОЛЬШИМ количеством РАЗНЫХ кораблей.

Аркаим,

«Генералы всегда готовятся к прошедшей войне». (У. Черчилль).

Слушайте, когда в качестве "эксперта" по флоту предлагают экономиста (допускаю даже что не плохого) не служившего в вооруженных силах , а не только во флоте даже на должности рядового, это даже не смешно. Хотя если Состав совета по стратегическому развитию Военно-Морского Флота РФ ( утвержденный президентом!) содержит в своем числе моряков и лиц хоть как то имеющих отношению к флоту в количестве не превышающем статистическую погрешность, это увы даже печально.

Глядя на печальную судьбу большей части Черноморского флота… трудно оптимистично думать о будущем военных кораблей.

Корабль, на строительство которого уходят годы, уничтожается за считанные секунды.

Вероятно, более разумно сосредоточиться на строительстве мощных ракетных и беспилотных видов вооружения.

Это взгляд непрофессионала.

Рыбак7,

Очевидно от размера водоёма и зависит размеры кораблей. Тут надо ещё и понимать что этот корабль успевает сделать за эти самые считанные секунды. С таким морем как наше уже ясно, есть опыт и понимание что и как, а вот с океаном никто пока не побывал. Пехоту вот тоже списали, а оказалось рано, как была царица полей так и осталась.

Если без больших кораблей, тогда как они собираются доставлять технику, боеприпасы и армию?

Так каким же должен быть флот великой державы?

Соответственно Державе - великим и мощным...

не ,понятие эксперт растяжимое, вот к примеру Б.Рожина на голубом глазу то же военным экспертом представляют, а он хороший обозреватель,в т.ч военный.

печально, что при этом биографии члено не публикуют, только позиции.

Я человек штатский, слово дукат повеселее бэка,но если это старо как мир,то что мешало при их появлении на твд срочно довооружить скорострельным на турелях?

Кто такой ПОЛИВАЧ???!!!

Кто сказавал, что он эксперт (специалист) в вопросах обороны (военно-морского дела)??????

история имеет цикличность.......

в конце 19го века были созданы торпеды и миноносные катера, а броненосцы стали иметь главный калибр 305, а то и 450 мм.... в связи с угрозой от москитного флота, создали класс современных линейных кораблей типа Дредноут, а позже и супер(сверх)дредноут (представителем класса дредноут в России и СССР являлись линейные корабли Севастополь, Октябрьская Революция и Марат) - справились с угрозой от миноносок, а позднее и миноносцев и эсминцев....... потом на эти корабли, в связи с угрозой от развивающейся авиации, установили различные системы ПВО.......

сейчас появились бэки(аналог брандеров времен парусного флота) и бпла - уверен, конструкторская мысль позволит создать средства противодействия этим вооружениям !

я уверен что и впредь может понадобится подобие "сирийского экспресса", будут проводится совместные учения с дружественными странами где-нибудь в океане, да и как говорят, просто "присутствие" может повлиять на политику и поведение иных политиканов за рубежом....

так что флоту БЫТЬ ! разному и многочисленному.....

Так каким должен быть Черноморский флот? Ответа не прозвучало. Заманушка примитивная.