Оперный фестиваль имени Леонида Собинова, открытие которого в этом году намечено на 10 апреля, проходит в Севастополе не один год. Но вопрос о выборе имени для него и сегодня остается для некоторых севастопольцев спорным. Между тем причина есть: именно Собинову, хотя он и находился в нашем городе всего несколько месяцев, Севастополь обязан появлением (в послереволюционное время!) сразу трех театров.

Да, были люди

С этого факта и начался наш разговор с экскурсоводом, автором канала по истории Севастополя на Яндекс. Дзен Мариной Леоновой.

«В ноябре 1920 года Собинову предложили занять пост руководителя подотдела искусства в Севастопольском отделе народного образования. И начал он с того, что организовал в здании бывшего театра «Ренессанс» на Приморском бульваре новый театр, получивший имя наркома просвещения Анатолия Луначарского. Но на этом Собинов не останавливается: поскольку он оперный певец, в его планах было и создание оперного театра. Под него отводилось помещение в доме Хлудова (этот дом находился там, где сейчас магазин «Черноморочка»). Задумывался и третий советский театр имени Карла Маркса – на этот раз в здании Морского собрания», – рассказывает она.

Но в Севастополе Собинов проработал всего 5 месяцев, поэтому многие планы остались неосуществленными. Оперный театр, по крайней мере, закрылся. А вот драматический радует нас до сих пор.

Истории театрального искусства в Севастополе Марина Леонова несколько лет назад посвятила отдельную экскурсию. Ведь и гостям города, и очень многим севастопольцам трудно представить, где именно когда-то находились театральные залы, заполнявшиеся по вечерам оживленной публикой, где взмывал вверх занавес и звучали крики «браво».

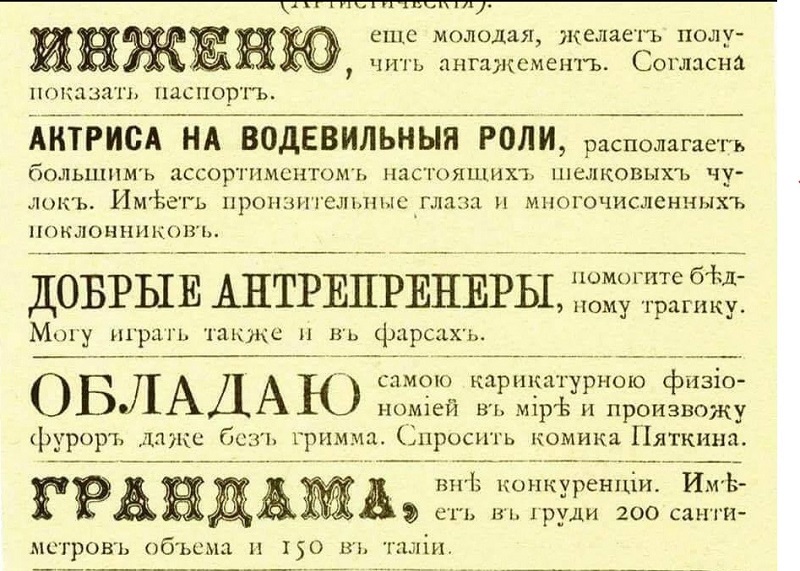

«Однажды, листая старые газеты, я наткнулась на отзыв одного из посетивших наш город в 1912 году: «Севастополь, претендующий на звание культурного города, на редкость город не театральный…». Меня это удивило, потому что театры в городе были. Я начала заниматься этой темой, и информация на меня буквально полилась. В дореволюционных газетах, воспоминаниях тех лет, театральных журналах (а их в России на рубеже XIX и XX веков издавалось очень много) театральный Севастополь упоминался. И, кстати, у одного из таких журналов в нашем городе было 6 подписчиков – это были совершенно разные люди, объединенные любовью к театру», – рассказывает Марина Леонова.

По ходу нашего разговора о театре и Собинове в него начали «вступать» другие, не менее, а возможно, и более колоритные и яркие персонажи. Например, руководивший одной из выступавших в Севастополе трупп Марк Лукич Кропивницкий. В 1898-м газеты упоминали о его постановках в Севастополе «с гопаком, чарками и потасовками». Кропивницкий был и режиссером, и драматургом, и актером – судя по всему, талантливым и колоритным. Произведения его, по свидетельству современников, отличались знанием народной жизни и сценичностью. Издатель Суворин отзывался о нем как о «бесподобном актёре» и «таком же бесподобном режиссёре», который «нисколько не ниже знаменитого артиста». Но этим вклад Кропивницкого в искусство не исчерпывался: известно, что он позировал Илье Репину во время написания картины «Казаки пишут письмо турецкому султану».

И это лишь один пример.

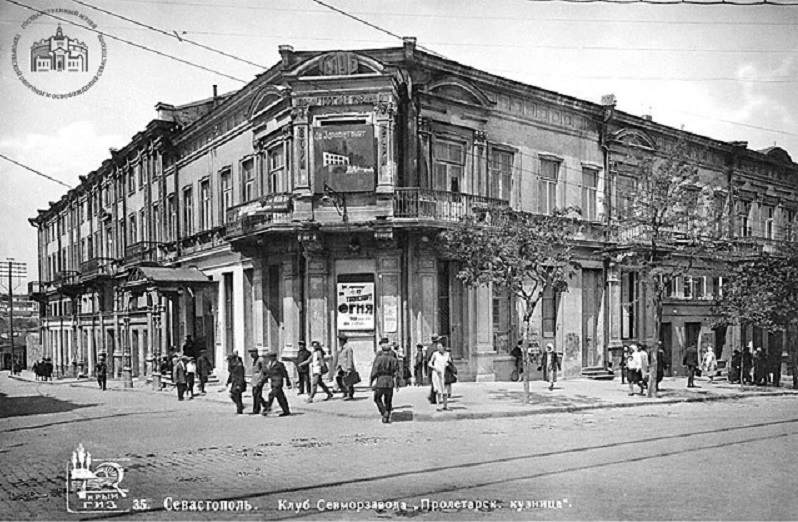

«Был, например, такой потрясающий человек, который в течение 10 лет руководил всем происходящим в театральной жизни Севастополя, – это Лев Разумный, которому городская дума в 1880-е годы доверила управлять летним театром на Приморском бульваре. Он был юрист, поверенный в делах, но с доверенной ему задачей справился прекрасно. Удивительно, но об этом человеке в Севастополе практически никто не помнит. А ведь он оказался хорошим менеджером: с апреля до глубокой осени в город приезжали гастролеры, между которыми весь этот обширный театральный сезон был четко поделен. Сначала выступали драматические актеры, затем – опера и оперетта, и уже в конце сезона площадку отдавали малороссийским труппам, которые, как писали в афишах, давали спектакли на малороссийском языке», – рассказывает Марина Леонова.

Поскольку антреприза – предприятие чисто коммерческое, пьесы в Севастополь привозили беспроигрышные, преимущественно легкие и веселые. «На ура», по словам собеседницы, шла оперетта, в том числе и на малороссийском языке.

Вообще антреприза, напоминает собеседница, возникла не на пустом месте. Монополия Императорских театров лишала всех оставшихся за «бортом» возможности выступать в столицах, и творческие личности отправлялись искать счастья в провинции. Жизнь актеров вообще редко бывала сладкой: вспомним скитающихся по белу свету Счастливцева и Несчастливцева из пьесы Островского «Лес».

Спектакль по пьесе «Лес» сейчас идет в Севастопольском театре им. Луначарского. Но вернемся в давние времена.

«Самым известным антрепренером в нашем городе был Даниил Жураховский. О том, что площадь Ушакова раньше называлась Театральной, севастопольцы знают. А получила она это название после того, как Жураховский, бывший бердянский купец с явственным малороссийским выговором, но очень талантливый антрепренер, очень быстро завоевавший доверие севастопольской публики, построил на собственные деньги и средства инвесторов первое в Севастополе здание театра. До этого условия для актеров были, мягко говоря, не самыми лучшими. Как пишет в своей посвященной театру в Севастополе книге Инна Островская (главный научный сотрудник Музея обороны Севастополя. – Ред.), один из исполнителей роли шекспировского Полония, привыкший во время выступления широко раскидывать руки, из-за тесноты вынужден был от этой привычки отказаться», – рассказывает Марина Леонова.

Труппа, с которой Жураховский прибыл в Севастополь в 1840 году, выступала перед публикой в арендованном амбаре на территории Артиллерийской слободки (не путать с Артиллерийской бухтой). Красивое здание с колоннами, появившееся в марте 1842-го и выгодно выделявшееся на фоне соседних построек, безусловно, придало развитию театра в Севастополе новый мощный импульс.

Театром Жураховский руководил долго – представления продолжались и после начала Крымской войны, только репертуар дополнился специально написанными пьесами патриотического содержания. Затем, к сожалению, следы этого человека теряются. На смену ему, по словам Марины Леоновой, пришел некто Зверев.

Не без скандалов

Уже после Крымской войны, в 1870-х, в Севастополе появилась самодеятельная труппа, объединившая членов артистического и музыкального кружков. Помещение этот коллектив арендовал на втором этаже дома Василия Хлудова, первый этаж которого был отдан под магазины.

Первая часть представления самодеятельной труппы обычно была драматической, а затем начинались танцы.

«Билеты стоили недорого, представления пользовались спросом. Ставили преимущественно что-нибудь легкое – был, например, спектакль об истории мужчины и женщины – по сути, курортном романе, причем действие происходило в Севастополе. Эта постановка имела бешеный успех! Но были и серьезные спектакли. В том числе такие, с которыми были связаны громкие скандалы».

Один из таких случаев, относящийся к 1910 году, можно расценивать скорее как курьез.

«Во время представления пьесы «Настанет час» актер, который играл узнавшего о постигшей его беде старика-еврея, достает платок, чтобы утереть слезы. Платок этот был красного цвета, что вызывает бурную реакцию у присутствующего на представлении начальства. На следующий день актера вызвали в городскую канцелярию и сделали внушение. На следующем показе он достал уже белый платок, и публика, зная о предыстории, встретила его появление оглушительным смехом», – рассказывает собеседница.

А вот постановка пьесы Арцыбашева «Санин» (в сценической версии Трефилова она шла под названием «Как жить») вызвала скандал нешуточный. Ее зрители увидели в Народном доме, который находился на Базарной площади в Артиллерийской бухте. Постановка была оценена как «проповедь грязного и революционного разврата, опозорение лучших чувств и гражданина, где севастопольские солдаты и матросы развращаются лучше всяких прокламаций и митингов». Поводом для таких оценок послужили метания главного героя и его идеи.

«В то время, когда человечеству становилось уже совсем невмоготу и уже немногого не хватало, чтобы все униженные и обездоленные взялись за ум и одним ударом опрокинули невозможно тяжёлый и несправедливый порядок вещей, просто уничтожив все, что жило чужою кровью, как раз в это время явилось тихое, смиренно мудрое, многообещающее христианство. Оно осудило борьбу, обещало внутреннее блаженство, навеяло сладкий сон, дало религию непротивления злу насилием и, выражаясь коротко, выпустило пар!» – заявлял со сцены главный герой Санин.

Пьеса, подчеркивает Марина Леонова, в целом была слабой, и публики в зале было мало, но слух о крамоле дошел до известного депутата Государственной Думы, черносотенца Пуришкевича (он же, надо отдать ему должное, громил с трибуны и Распутина, но это совсем другая история). Не факт, впрочем, что и в наши дни на такое гневно не отреагировал бы какой-нибудь народный избранник. По инициативе Пуришкевича председателю Совета Министров Коковцеву была направлена телеграмма об этом возмутительном случае. В итоге распорядителей Народного дома (именно здесь была показана пьеса) привлекли к суду, артистам запретили играть в пределах Севастопольского градоначальства, а содержателя типографии «Прогресс» за напечатание афиш с отступлением от разрешенного текста приговорили к двухнедельному аресту.

И еще о Народном доме: условия в тамошнем театре, надо заметить, были небезупречными: в одной из газет есть описание зала, в котором упоминается об «усовершенствованных сквозняках».

Случались и совсем уж трагикомические происшествия. Когда появилась известная севастопольцам «Ракушка», зрители сидели не на скамейках, как сейчас, а за столиками, параллельно выпивая и закусывая.

«В те годы была традиция проводить своего рода конкурсы на право выступать на «Ракушке» во время летнего сезона. Однажды свои таланты демонстрировали приезжие харьковчане, среди которых был скрипач – видимо, замечательный, потому что один из слушателей, не имея под рукой цветов, решил подарить ему самый лучший помидор, который смог по его просьбе найти официант. Но у оркестрантов при виде помидора возникла другая ассоциация – они восприняли его как оскорбление».

Началась драка, да такая, что на подмогу зрителям пришлось звать полицейских и прохожих. Каким-то образом замять этот скандал сумел владелец гостиницы на ул. Екатерининской господин Ветцель. Но шансов насладиться игрой харьковчан, увы, у горожан после этого не было.

Об этом случае Марина Леонова прочитала даже не в севастопольской, а в центральной прессе. Издававшаяся с 1868 до 1917 года «Новая газета», по ее словам, вообще уделяла Севастополю огромное внимание.

«Не было ни одного номера, в котором бы не рассказывалось о Севастополе. События из жизни флота, автопробеги, авиаполеты – все находило место на страницах газеты».

И они были здесь

Нельзя хотя бы вкратце не упомянуть и о других ярких личностях, оставивших след в истории театра в Севастополе. В здании Городского собрания часто выступала Анастасия Вяльцева – потрясающе красивая актриса и певица, имя которой иногда вспоминают в связи с историей знаменитого Ласточкиного гнезда. Но гораздо важнее, считает Марина Леонова, что Вяльцева была добрым человеком, благотворительницей.

В Ялте Вяльцева жила уже после того, как у нее обнаружили туберкулез. И в 1913 году скончалась в возрасте 41 года.

«В Ялте ее очень любили. А в севастопольской гостинице, где она останавливалась, для нее специально держали номер», – рассказывает собеседница.

Весной 1920 года свой театр открыл в Севастополе и уроженец города писатель Аркадий Аверченко. В ноябре того же года он вместе с врангелевцами ушел в эмиграцию, но несколько месяцев его театр-кабаре «Гнездо перелетных птиц» работал, причем с большим успехом. Отчасти, считает Марина Леонова, этот успех объяснялся выбором места. Театр находился в полуподвальном помещении дома № 8 на улице Екатерининской (ныне ул. Ленина), в двух шагах от привлекавших большое количество народа правительственных учреждений. Кроме этого, снискавший популярность театр гастролировал в Симферополе и Евпатории.

Напоследок заметим, что не всегда отзывы на спектакли были исключительно положительными. В те годы многие публикации в прессе, в том числе и о театре, были пронизаны сарказмом и иронией. Вот, например, один из отзывов о севастопольских театральных представлениях 1912 года:

«Нужно отдать должное администратору театра: он храбро и просто подходит и к Шекспиру, и к Грибоедову; труппа облачается в какие-нибудь костюмы, парикмахер надевает парики, прикрепляет бороды, усы, администратор узнает, как дела в кассе, – и начинается исполнение пьесы».

Как видим, севастопольский зритель отдавал должное не только легким опереткам, но и классике. Ну и как после этого можно было написать, что Севастополь – город не театральный?!

Ну а если серьезно – все это лишь малая часть истории театра в нашем городе. Если вы дочитали этот текст до конца – значит, тема вам интересна. Ищите новую информацию, открывайте страницы прошлого и, конечно, почаще ходите на спектакли современных севастопольских театров. Ибо в наши дни даже самые злые языки не могут назвать Севастополь городом не театральным!

Ольга Смирнова

у Анастасии стул красивый, с подлокотниками и подголовником, с какой то росписью под лаком, изделие мастера, отлично впишется в мой интерьер

Дом Хлудова по адресу ул. Б.Морская, 2 не находился на месте магазина "Черноморочка". Этот дом занимал бОльшую часть нынешней площади Лазарева, она же Площадь без названия, она же Площадь с часовней, она же Площадь Революции.