Усыпальница четырех адмиралов — именно так многие сайты и путеводители называют Владимирский собор на центральном городском холме Севастополя. И неудивительно, что даже не все севастопольцы знают — на самом деле похороненных здесь гораздо больше. И мы решили рассказать, хотя бы вкратце, об этих людях и о том, как вообще храм превратился в место погребения.

Перенесен по личной просьбе Лазарева

При этом на Яндекс Картах так и написано: в соборе захоронены четверо — Лазарев, Истомин, Нахимов и Корнилов.

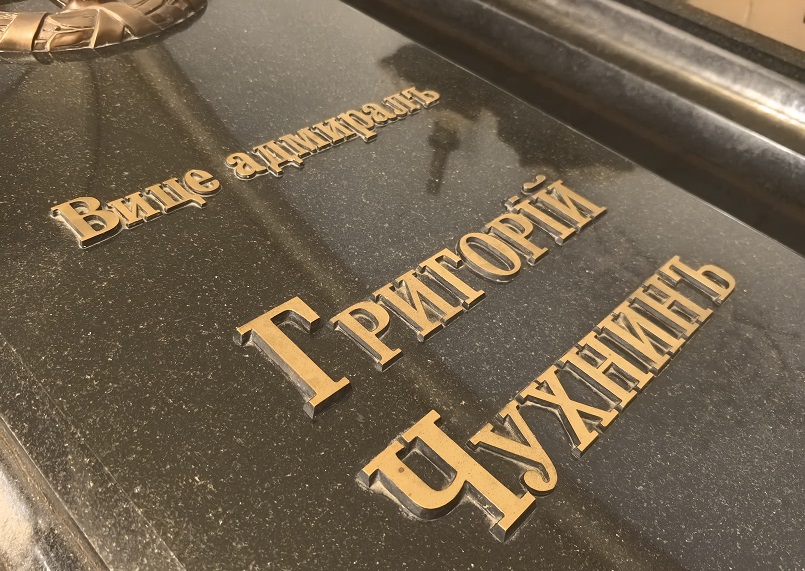

Это утверждение не соответствует действительности. И для тех, кто когда-либо был в нижней части собора с экскурсией либо просто внимательно осмотрел все помещение, не сосредотачиваясь только на четырех центральных захоронениях, это, конечно, не новость. Всего похороненных в Усыпальнице адмиралов, вице- и контр-адмиралов 13. И, как бы мы ни старались соответствовать принципу «о мертвых хорошо или ничего», нельзя не признать, что люди это разные. В их числе такая одиозная личность, как вице-адмирал Григорий Чухнин.

Будучи командующим Черноморским флотом с 1904 по 1906 год, Чухнин сумел оставить мрачный след в истории Севастополя и флота. Именно при нем началось и по его приказу было жестоко подавлено восстание на крейсере «Очаков», он же изгнал из города писателя Александра Куприна, описавшего происходившее в очерке «События в Севастополе».

Но не будем забегать вперед, тем более что уделить этому человеку больше внимания, чем остальным, было бы неуважением к их памяти и к самой Усыпальнице адмиралов.

Не все знают и о том, что изначально строительство собора планировалось на территории Херсонеса (и Свято-Владимирский кафедральный собор здесь все-таки появился, но позднее). С просьбой о строительстве командующий Черноморского флота адмирал Грейг обратился к Александру I еще в 1825 году, на самом излете его царствования. Но подготовительные работы начались уже в 1848-м, а закладка и вовсе состоялась в июле 1854-го — как видим, и раньше процесс шел не всегда так быстро, как хотелось бы. В конкурсе проектов победил архитектор Тон, однако его замысел отличался от того, что получилось в итоге. Да и сам собор был построен совсем в другом месте. О его переносе уже Николая I просил в 1842 году адмирал Лазарев, уверенный в том, что появление нового храма в центре города будет гораздо более полезным.

«Лазарев считал, что строить собор в трех верстах от города нецелесообразно. Николай I согласился с его доводами и выбрал именно то место, на котором мы сейчас находимся, — рассказывает почетный настоятель (а с 1991 по 2024 год — настоятель) Свято-Владимирского собора протоиерей Алексий Тупиков. — Лазарев сыграл огромную роль в подготовке к строительству собора — он закупал стройматериалы, при нем был разработан проект Константина Тона. Тон проектировал Храм Христа Спасителя, и наш храм должен был быть похожим на него. Но все планы смешала Крымская война».

Сам Лазарев еще до начала войны тяжело заболел. Рак желудка в то время был приговором, однако император, узнав о его болезни, повелел адмиралу ехать в Европу отдыхать и лечиться водами. В Вене Лазарев и скончался в апреле 1851 года.

«Его отпели в присутствии всего местного генералитета и, как написано в источниках, обоих эрцгерцогов. Тогда же было получено разрешение на транспортировку останков в Севастополь, и в начале мая здесь, на месте будущего собора, было совершено первое захоронение. А через три с небольшим года после кончины Лазарева, 15 июля 1854 года, святитель Иннокентий Борисов, архиепископ Херсонский и Таврический, совершил освящение места и закладку храма», — рассказывает о. Алексий (ему же принадлежат все дальнейшие цитаты — Ред.).

Новый облик, новая судьба

Начавшаяся в этом же году осада Севастополя сорвала все планы. В октябре во время первой бомбардировки Севастополя на Малаховом кургане был смертельно ранен Владимир Корнилов.

«Узнав о его кончине, Николай I написал князю Меншикову — «положи его рядом с незабвенным Лазаревым». Так здесь появляется второе захоронение. И этот момент можно считать поворотным в истории нашего храма: задуманный как памятник Крещению князя Владимира, он стал еще и памятником героизму и самоотверженности русского воина».

В марте 1855 года при возвращении с Камчатского люнета на Малахов курган погибает контр-адмирал Владимир Истомин — погребать пришлось обезглавленное тело, ибо снарядом Истомину оторвало голову.

«Отпевали его в Михайловском храме на Екатерининской улице (ныне — ул. Ленина — Ред.), а затем офицеры на руках перенесли гроб к месту захоронения. При этом они периодически менялись, но Павел Степанович Нахимов никому своего места не уступил, пройдя весь путь от начала до конца. И здесь, стоя у разверстой могилы, сказал: это место я берег для себя».

Тут, по словам о. Алексия, требуется пояснение. Изначально склеп был рассчитан на одно захоронение — кроме Михаила Лазарева, здесь никого погребать не планировалось. Но он был достаточно просторным, что позволило уложить вплотную друг к другу три гроба. Через четыре месяца, когда скончался и смертельно раненный на Малаховом кургане Нахимов, его похоронили в ногах у трех уже погребенных адмиралов. Тем более что ранее Павел Степанович говорил, что почел бы это за честь.

Во время оккупации Севастополя могилы адмиралов были разграблены, само же основание храма стояло в неизменном виде практически до конца 1860-х годов.

«Только в конце 60-х был назначен новый архитектор — Алексей Авдеев, который жил тогда в Севастополе и занимался строительством Свято-Никольского храма на Братском кладбище. Перед ним была поставлена задача закончить строительство храма на Центральном холме в полном объеме, но при этом, говоря современным языком, оптимизировать расходы. Авдеев воспользовался уже имеющимся цокольным этажом, без изменения оставил и все инженерные подробности. А вот внешний облик храма переработал».

Говоря совсем простыми словами, собор получился далеко не таким пышным, каким его задумывал Константин Тон. Но новый его облик больше соответствовал новой, военной судьбе. Курировал строительство еще один адмирал — глава Морского министерства великий князь Константин Николаевич. Именно он, подчеркивает о. Алексий, настоял на том, чтобы в нижнем храме были предусмотрены места для новых захоронений «общим числом 18».

Настоящие защитники Севастополя

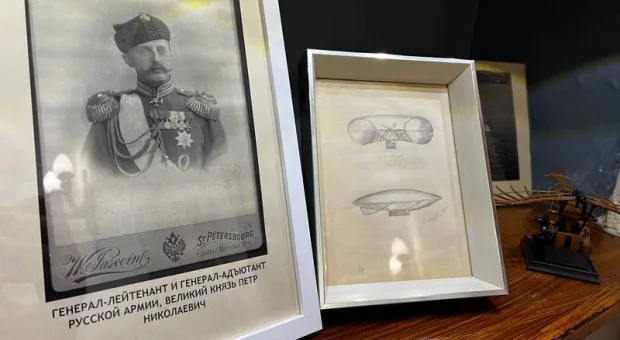

К моменту ухода Русской армии из Крыма в 1920 году здесь было погребено уже 13 человек. Все решения о захоронениях, кроме последнего, принимались, как мы сказали бы сейчас, действующими российскими императорами. Лица упокоившихся в нижнем храме после Павла Степановича Нахимова можно увидеть на этом стенде.

Среди этих людей — несколько участников Крымской войны и обороны Севастополя. В их числе — контр-адмирал Петр Карпов, который не покидал оборонявшийся Севастополь все 349 дней. В самом конце обороны, находясь на Малаховом кургане, Карпов попал в плен и, находясь во Франции, получил предложение поступить на службу в Иностранный легион, но ответил отказом.

В марте 1856 года он вернулся в Россию, где был представлен императору Александру II и лично рассказал ему о последнем штурме Малахова кургана, после захвата которого дальнейшая оборона города стала невозможной. За свои заслуги Карпов был произведён в капитаны 2 ранга и продолжил службу на Балтийском флоте.

Хорошо известен севастопольцам и адмирал Павел Перелешин, ученик Нахимова и «деятельный помощник контр-адмиралу Владимиру Ивановичу Истомину в Синопском сражении и при защите Малахова кургана». В марте 1855-го Перелешин был контужен, после войны стал Почётным гражданином города, был градоначальником и командиром порта.

Во время открытия памятника Нахимову он рассказывал о событиях Крымской войны присутствовавшему при этом Николаю II. Скончался Павел Перелешин в феврале 1901 года в Санкт-Петербурге, однако тело его по Высочайшему повелению было перевезено в Севастополь, «дабы он мог после смерти соединиться со своими боевыми товарищами».

Вице-адмирал Иван Дефабр участвовал и в Синопском сражении, и в Крымской войне, и в турецкой 1877-1878 годов. 31 марта 1855 года, будучи лейтенантом и командуя батареей на 5-м бастионе, был ранен в голову, но выжил и продолжил службу. После ее окончания он более 20 лет жил в Севастополе, присутствовал и на открытии памятника адмиралу П. С. Нахимову, и на закладке здания Севастопольской панорамы, и на ее освящении. С 1901 по 1910 год Иван Осипович являлся церковным старостой Собора святого Владимира, в котором и был похоронен после своей кончины в октябре 1910 года.

Еще один участник Севастопольской обороны — похороненный в 1914-м бывший морской министр, член Государственного совета Иван Диков, жизнь которого тоже была весьма интересной. Многое можно рассказать, в частности, о его участии в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, когда он командовал флотилией. И что особенно важно и приятно, особенно в свете дальнейшего рассказа о вице-адмирале Григории Чухнине, — в ноябре 1894 года приказом главного командира Черноморского флота и портов Дикову была объявлена «сердечная признательность за примерную заботливость о здоровье нижних чинов».

Героем обороны Севастополя и русско-турецкой войны 1877-1878 годов был и Владимир Шмидт. На Черноморский флот он попал еще гардемарином, служил в том числе под командованием Владимира Корнилова. Во время Крымской войны отличился и на море, и на суше, был четырежды ранен и контужен. В конце жизни являлся кавалером большинства существующих в Российской империи орденов, сенатором. Скончался в феврале 1909 года в Ревеле, но похоронен, в соответствии со своим завещанием, в Севастополе.

Скрещенье судеб

Ирония судьбы состоит в том, что судьба Владимира Шмидта роковым образом переплетена с судьбой вице-адмирала Григория Чухнина, которого мы уже упоминали как самую одиозную фигуру из всех захороненных в Усыпальнице. Известно, что морская карьера будущего мятежного лейтенанта Петра Шмидта, приходившегося Владимиру Шмидту родным племянником, не раз висела на волоске из-за конфликтов с сослуживцами и совсем уж таинственных историй (предполагают, что во время одного из переходов с ним случились нервные припадки). В 1897 году Петру Шмидту был даже поставлен диагноз «шизофрения с манией величия». Причем непосредственное участие в этом принимал как раз Чухнин, служивший в это время на Дальнем Востоке командиром Владивостокского порта.

30 августа 1897 года приказом Чухнина Шмидт был арестован «за противодисциплинарные поступки относительно судового командира» и затем списан с ЛД «Надёжный» за отказ участвовать в подавлении некоей забастовки и за рапорт на командира, по утверждению Шмидта, связанного с браконьерами. В октябре того же года Чухнин приказал главному доктору Владивостокского госпиталя назначить комиссию для освидетельствования лейтенанта, следствием чего и явился тот самый диагноз. И, конечно, можно было бы предположить, что перед нами конфликт добра со злом: Шмидт отстаивал справедливость, а косный и жесткий Чухнин его преследовал. Но, во-первых, конфликтов и странностей в жизни Петра Шмидта хватало и без Чухнина. А во-вторых, вспомнить о мании величия заставляет тот факт, что в 1905 году на мятежном «Очакове» был поднят адмиральский флаг и дан сигнал «командую флотом, Шмидт».

Удержаться на службе после всех этих историй лейтенанту помогла принадлежность к древней династии морских офицеров и наличие таких высокопоставленных флотских родственников, как Владимир Шмидт. Поневоле посетуешь, что в этом лучшем из миров так много значат знакомства и родственные связи. Кто зн ет, сколько матросских жизней удалось бы сохранить, если бы племянник службу оставил? Но судьба свела двух непримиримых врагов теперь уже на Черноморском флоте. И не исключено, что жестокость подавления восстания отчасти объясняется отношением Чухнина к слишком хорошо ему известному подчиненному.

Описание Куприным расстрела «Очакова» и других мятежных судов пронимает до костей. А вот что пишет автор очерка «События в Севастополе» непосредственно о командующем флотом:

«Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке».

Что именно имел в виду писатель, неизвестно — документальных подтверждений повешения матросов на кораблях по его приказу, судя по всему, не существует. Однако жестокость в обращении с подчиненными была — именно за нее Владимир Шмидт однажды наказал Чухнина, задержав какое-то очередное его повышение.

И эта слава жестокого человека сохранялась за вице-адмиралом многие годы. По словам о. Алексия, уже в 80-е годы прошлого века об этом рассказывал один из прихожан храма. Был он очень пожилым человеком, которому во время подавления восстания на «Очакове» было лет 5-6, однако разговоры о характере Чухнина этот человек слышал от родственников и знакомых уже позже и хорошо их помнил. И какая же ирония судьбы, что теперь могилы Чухнина и Владимира Шмидта, без которого история его племянника могла быть совсем иной, находятся в нескольких шагах друг от друга!

Меньше других с Севастополем связан адмирал и морской министр Иван Шестаков. Личность вообще очень интересная: поступив в Морской кадетский корпус, он блестяще учился и в возрасте 14 лет сдал экзамен, после которого, будь он старше, мог бы стать офицером. Но при этом отличался гордым и независимым характером, заставлявшим его, как позже вспоминал он сам, «на грубости отвечать дерзостями». Поэтому его часто секли розгами, а в конце концов был из кадетского корпуса изгнан и вернулся домой «униженный, но не смиренный».

Шестакову тоже помогло знакомство, точнее, дружба его отца, капитан-лейтенанта, с Михаилом Лазаревым. Легендарный адмирал принял участие в судьбе будущего морского министра, и в результате тот смог получить-таки офицерский чин и в 27 лет стал командиром тендера «Скорый». Но, в отличие от Петра Шмидта, славу о себе оставил добрую. Вершиной его карьеры стал пост управляющего Морским министерством — Шестаков был назначен на эту должность в 1882 году и успел немало сделать для восстановления Черноморского флота.

«В ноябре 1888 года, находясь в Севастополе с инспекцией, Шестаков заболел пневмонией и скончался. Его супруга обратилась к императору с просьбой похоронить его здесь, и ее просьба была удовлетворена. Вполне возможно, что здесь присутствовал и личный мотив: поскольку его отец с Лазаревым дружил, вполне возможно, что Шестаков-младший выслушивал от Лазарева какие-то отеческие наставления», — говорит о. Алексий.

В отсутствие императора

В 1903 году в нижнем храме был захоронен скончавшийся в возрасте 63 лет командующий Черноморским флотом с 1898 года Сергей Тыртов, в более молодые годы — участник кругосветного плавания и экспедиции к берегам Америки. Последним же похороненным в Усыпальнице стал Михаил Саблин, к которому в Севастополе относятся по-разному, и не всегда справедливо. Участник русско-японской войны 1904—1905 годов (в том числе знаменитого Цусимского сражения, в котором он был ранен и спасен моряками другого русского корабля) и Первой мировой войны, в 1916 году Саблин был произведен в вице-адмиралы, но после революции встал на сторону большевиков.

Дальнейшая его история могла бы стать основой для остросюжетного фильма. После того, как большевики заключили Брест-Литовский мир, обеспечивший выход страны из Первой мировой войны, полномочия Саблина были прекращены. Но когда германские войска взяли Симферополь и обстановка в Севастополе раскалилась до предела, их вернули. В этот момент Саблиным и было принято решение спасти флот от уничтожения, сменив красные флаги на кораблях на украинские. Спустя 90 лет, в 2008 году, этот краткий эпизод стал поводом изготовить в честь юбилея якобы украинского флота ту самую злополучную табличку, что сейчас покоится на дне Черного моря. А открытое столкновение возмущенных этой идеей севастопольцев с военнослужащими украинского флота на Графской пристани 5 июля 2008 года навсегда вошло в историю города.

Михаила Саблина, конечно, можно за такое решение осуждать, хотя цель у него была одна — спасти флот, убедив союзников в царящем в Севастополе согласии. Однако большинство кораблей приказу поднять украинские флаги, о котором позже жалел и сам командующий, не подчинилось. И уже через два дня, 1 мая, Саблин приказал заменить эти временные флаги Андреевскими и готовиться к выводу флота из Севастополя.

В Новороссийске, куда удалось увести 2 линейных корабля и 14 эсминцев, Саблин потребовал провести референдум о возвращении ему командных полномочий. И за него проголосовали практически все. Но в июне 1918 года большевистское руководство приказало эскадру затопить. Согласиться с этим Саблин не мог и отправился в Москву, надеясь изменить это страшное решение.

В Москве Саблина арестовали, но хорошо знающие его моряки помогли ему бежать. Затем был путь в Великобританию, где этот человек вполне мог остаться и спокойно прожить остаток жизни. Но он вернулся и в 1919 году был назначен главным командиром судов и портов Чёрного моря. Вряд ли надо говорить, что теперь Михаил Саблин стоял уже на другой стороне.

25 марта Саблин был назначен командующим Черноморским флотом Вооруженных сил Юга России. В апреле того же года ему удалось добиться от союзников передачи Главнокомандующему нескольких кораблей (в частности, крейсера «Кагул» и подводной лодки «Тюлень»). Еще несколько подводных лодок союзники, продолжая начатое большевиками дело разрушения русского флота, затопили.

Родину командующий Черноморским флотом и начальник Морского управления Русской армии Михаил Саблин так и не покинул. В середине 1920 года он тяжело заболел (у него был диагностирован рак печени) и в октябре скончался. Он стал единственным похороненным во Владимирском соборе не по повелению императора, а по решению Главнокомандующего Вооруженных сил Юга России Петра Врангеля.

Как сложилась судьба захоронений таких разных, хотя во многом и похожих, людей; как принималось решение о перезахоронении останков в начале 90-х и как хранят память адмиралов севастопольцы, время от времени приносящие в храм удивительные экспонаты, мы расскажем в следующем материале. А пока — наша глубочайшая благодарность протоиерею Алексию Тупикову за помощь в подготовке материала.

Ольга Смирнова

А что он был обязан сделать как российский офицер, давший присягу царю и отечеству (а не народу, как ныне принято)?

Куприн - ладно. Но Очаков? Он был должен оставить все "как есть", или как?

Он сам - дворянин. Т.е. по определению дворянства "служивый человек на службе у царя, в обмен получивший надел земли с крестьянами, для содержания". Не цитата, не ищите, но по-памяти из средней советской школы, которую успел закончить до распада СССР, да и по-сути - именно так оно и было, в отличии от бояр, которые так-то тоже служили царю, но сами при этом в земле и крестьянах обижены не были по своему роду. Т.е. бояре служили уже иначе - как вассалы. А в дворяне мог и простолюдин за верную службу/подвиги попасть. Пушкин вон... негр! А дворянин! За что? Да за Ганнибала!, за что же еще?

И да - я за коммунистов. Я сам в КПРФ. Но "Очаков" - то не про коммунистов. То про русский бунт, который "беспощадный". Допекли матросов. Факт. Вы бы мясо, кишащее червями ели?

Но и решить тот вопрос был должен командир корабля, и решить правильно, "по-пацански" - мясо хорошее, я сам с вами его есть буду, ибо хорошее же оно!, вот смотрите- я с вами из одного котла в миску кидаю, и жую. А решил он как решил. Т.е. неправильно решил - медика послал, и его крайним сделал.

Но а комфлота там при каких делах? Мясом тем червивым весь флот травили? Тогда почему только "Очаков", повод то шикарный!, значит только на "Очакове" командир корабля.... воровал, что уж тут? Ну ему приговор команда вынесла, но что таки с кораблем делать взбесившимся от крови?

Правильный был приказ... увы!

MaratKanzha,

А решил он как решил. Т.е. неправильно решил - медика послал, и его крайним сделал.

Если вы не в курсе, то качество приготовленной пищи проверяет доктор и дежурный по кораблю.

Прошу пардону, Очаков перепутал с Потемкиным.

Еще раз - прошу пардону... только сейчас вдруг вспомнил.

Впрочем, а на "Потемкине" - про коммунистов ли было? Или все же про то самое червивое мясо?

Матросы против червей были, или за коммунистов - вот если на пальцах мой вопрос?

Бестолочи пишут только о 4 адмиралах. А как вам такое. «Россия. Детская энциклопедия» автор Клюшник Лариса Владимировна. Пришлось написать письмо в издательство. Согласились, что это грубейшая ошибка. Исправили в макете для второго издания.

За расстрел матросов с Очакова и за другие его жестокости Чухнину отомстили. Его застрелили на даче в Голландии.

Интересная статья! Спасибо Ольга! 🌹

А чем Чухнин одеозен?

Верен Царю и Отечеству.

А если сегодня какой-нибудь корабль поднимет чудо-флаг и убежит в Румынию ? Например.

Предателей целовать и власть им подарить?

Герои Болотной площади?

Roz1975,

Идите историю почитайте, чтобы чушь про Румынию не писать.

"в 1905 году на мятежном «Очакове» был поднят адмиральский флаг" - это не соответствует действительности, был поднят красный флаг и сигнал "Командую флотом", не нужно приписывать Шмидту само присвоения звания, даже если своими убеждениями он не нравится автору. "Кто знает, сколько матросских жизней удалось бы сохранить, если бы племянник службу оставил?" - вообще история, т.к. она не терпит сослагательного наклонения и самое главное восстание было не следствием действий одного или нескольких человек, а следствием объективных обстоятельств и состоялось бы и без Шмидта, что не исключено привело бы к большим жертвам. Ну а Чухнин для начал довел ситуацию до этого кризиса, а потом расправился с людьми которых сам спровоцировал.

В 1992 году в Санкт-Петербурге, в квартире, принадлежавшей студенту-археологу, обнаружили останки великих флотоводцев,Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Владимира Истомина и Михаила Лазарева, которые были утеряны во время Гражданской войны.

29 февраля 1992 года останки были торжественно доставлены в Севастополь и с почестями перезахоронены в нижней церкви Владимирского собора.

Контр-адмирал Петр Карпов. Так должен быть назван следующий проспект ,который ,когда -либо, будет построен в Севастополе.

Река-река, река забвения...

Река времён в своём стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей...

Мятеж на "Очакове" – это бунт на военном корабле, подрывающий обороноспособность государства. Так было и есть во все времена. И как адмирал Чухнин должен был действовать? А Александр Иванович Куприн написал эмоционально, но не думая о сути событий. За что и получил. В результате в Балаклаве он поселиться не смог и не написал ничего, вдохновленный этим городом.

Гроза,

Не стоит при этом забывать, что "Государство- инструмент господствующего класса для подавления других классов", и в данном случае была "оборона" эксплуататоров подавивших своих же военнослужащих недовольных условиями своей жизни, причем по сути руками таких же. Вот именно этого не понял Куприн , да походу и вы.