120 лет назад, 28 ноября 1905 года, в Севастополе разыгралась трагедия, которую вполне можно считать предвестником событий 1917 года. А в чем-то, хотя в этом с автором многие могут не согласиться, она и приблизила тот грандиозный сдвиг, который 12 лет спустя поставил страну на дыбы. И не вспомнить о том, что происходило в нашем городе 120 лет назад, мы не можем.

«Осужденные на смерть волей одного человека»

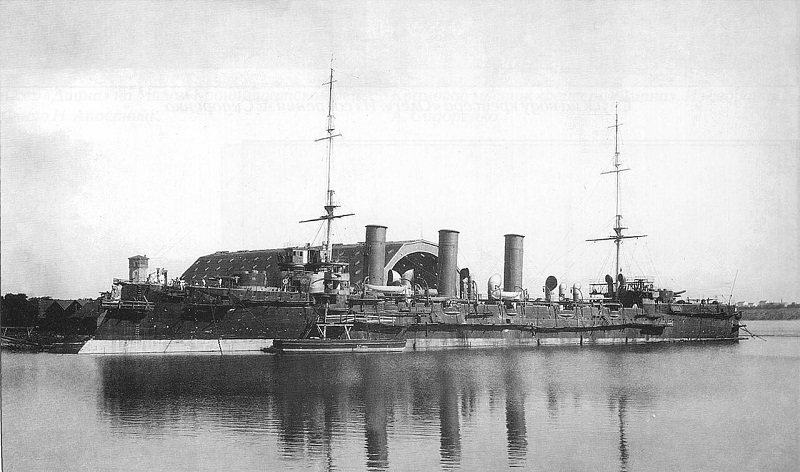

Во второй половине дня 15 ноября по старому стилю и 28 ноября — по стилю новому на глазах у собравшейся на берегу толпы был расстрелян крейсер «Очаков». Огонь по кораблю, который строился здесь же, в Севастополе, был спущен на воду за три года до этого и служил морякам предметом гордости, открыли русские же корабли.

Самым известным описанием этой трагедии остается очерк Александра Куприна «События в Севастополе», за который писатель чуть позже был изгнан из города командующим Черноморским флотом Чухниным. Сейчас нередко можно слышать, то Куприн, будучи человеком эмоциональным, преувеличил. Но вряд ли это так: какие-то оценки (в том числе упоминание о том, что отдавший приказ стрелять адмирал Чухнин «некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке») возможно, и продиктованы эмоциями. А вот события, которые эти эмоции породили, действительно происходили, причем на глазах у многочисленных свидетелей. По словам Куприна, их были сотни. И к их порядочности он апеллировал, опровергая слова официальных летописцев тех событий.

«С Приморского бульвара — вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера — сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов "Ростислав", "Три святителя", "XII апостолов". Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно», — пишет Куприн.

Вид «громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека» он считал одним из страшнейших своих воспоминаний.

«…Раздался тревожный, взволнованный шепот:

— Да тише, вы! Там кричат!..

И стало тихо, до ужаса тихо. Тогда мы услыхали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

— Бра-а-тцы!..

И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать. Но, успокоившись, возвращались снова».

Любопытных мещан Куприн описывает едва ли не с отвращением, но мы будем к ним более снисходительны: любые подобные события привлекают желающих увидеть их своими глазами и составить о них собственное впечатление. Сам писатель тоже находился среди этих людей и вполне мог быть принят за бездушного наблюдателя. И наконец — не будь этих «мещан», кого Куприн стал бы звать в свидетели?

«Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие — литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

— Ведь это, голубчик, люди горят!..

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

— Господи, боже мой, господи, боже мой.

… А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

— Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик».

После этого, по свидетельству Куприна, люди бросились на Графскую пристань к лодкам, чтобы подобрать пытавшихся спастись. Но их к яликам не подпустили.

Как все начиналось

Что же привело матросов «Очакова» к такому страшному финалу, а весь город заставило стать его свидетелями (что, конечно, не могло пройти для свидетелей и всего города бесследно)?

Напомним: севастопольские события происходили на фоне революции 1905 года, причем последним ее днем считается как раз день расстрела «Очакова». Под давлением обстоятельств, которые были названы «непрекращающеюся смутою», Николай II согласился-таки на некоторые реформы, необходимость которых назревала давно. Манифест 17 октября 1905 года предусматривал ряд гражданских свобод и создание Государственной Думы — впервые в истории России монарх соглашался отдать часть своей власти представителям народа. В Севастополе по поводу оглашения этого документа образовался стихийный митинг, участники которого вместе с присоединявшимися к ним по пути следования горожанами двинулись по улицам города. На тот момент, по оценкам историков, в толпе было порядка 8-10 тысяч человек.

Во главе ее, как утверждают опять-таки историки, стоял народоволец Николай Емельянов. И постепенно настроение демонстрантов стало меняться: они двинулись к городской тюрьме, которая тогда находилась на площади Восставших, чтобы освободить политзаключенных.

У стен тюрьмы состоялся еще один митинг, на котором выступил и будущий лидер «очаковцев» лейтенант Петр Шмидт, к которому мы еще вернемся. Что вышло бы из идеи напасть на тюрьму, неизвестно — митингующие были разогнаны солдатами 49-го пехотного Брестского полка. При этом было убито 8 человек и ранено 50.

Спустя три года все это аукнулось тогдашнему городскому голове Алексею Максимову, хотя его роль в событиях 1905 года оценивается совершенно по-разному. Подробно об этом можно прочитать в интереснейшем исследовании историка и публициста Любови Ульяновой, опубликованном на ForPost в 2021 году.

Гибель 8 участников митинга закономерно накалила ситуацию, и в городе было объявлено военное положение. Командующего Черноморским флотом Григория Чухнина на тот момент в Севастополе не было. Вернулся он 19 октября, а на следующий день состоялись похороны погибших.

Накануне похорон, 19 октября, городская дума приняла решение о создании народной милиции, которая должна была патрулировать улицы. Похороны вновь обернулись митингом, и опять с участием Шмидта, который выступил на них с пафосной речью. И в тот же день Шмидт был арестован —– но не за речь, а по приостановленному ранее делу о «потере» им казенных денег.

Сама история с деньгами произошла четырьмя месяцами ранее в Одессе. Находясь в этом охваченном беспорядками городе, будущий герой первой русской революции прибрал к рукам кассу корабельного отряда — 2500 золотых рублей — и отбыл с ней в Киев, где, по свидетельству очевидцев, вел достаточно привольную в финансовом плане жизнь, пока в дело не вмешался закон.

Обвинение в дезертирстве и растрате казенных средств могло иметь для него очень тяжелые последствия, но спас высокопоставленный родственник. Причем не в первый раз.

О некоторых перипетиях в судьбе Петра Шмидта мы рассказывали в августе 2025 года в материале о Владимирском соборе, где покоится прах его дяди — адмирала Владимира Шмидта, героя обороны Севастополя и русско-турецкой войны 1877-1878 годов, попавшего на флот еще гардемарином и служившего одно время под командованием Владимира Корнилова. Во время Крымской войны Владимир Шмидт проявлял нерядовую храбрость, был четырежды ранен и контужен, а в конце жизни стал сенатором, кавалером едва ли не всех существующих в стране наград и всемерно уважаемым человеком.

Контр-адмиралом был и его брат, отец мятежного лейтенанта Петр Петрович Шмидт. Но слово Владимира Петровича, безусловно, в те годы весило значительно больше. И, возможно, не было бы у истории «Очакова» столь трагического финала, если бы героический дядя не выручал племянника из самых скверных ситуаций.

Морская карьера племянника не задалась практически с самого начала. В 1892 году он был зачислен на военно-морскую службу и назначен вахтенным офицером на крейсер 1-го ранга «Князь Пожарский». Но уже через два месяца, после некоего конфликта с другими офицерами, его списывают с корабля на берег с сохранением жалования. Через год он получает назначение на броненосный крейсер 1 ранга «Рюрик», который направляется в Тихий океан. Но в пути вновь происходят некие события, в результате которых сразу по приходе во Владивосток Шмидт корабль покидает.

С апреля по сентябрь 1894 года Петр Шмидт включен в состав гидрографической партии в качестве «производителя работ» — низшая офицерская должность, которая говорит о многом. Потом вроде бы начинается медленный подъем — в декабре 1895 года Шмидт произведен в лейтенанты и занимает более приличные должности, чем «производитель работ». Но вскоре его вновь понижают до вахтенного начальника брандвахты уже списанной канонерской лодки «Горностай». А в январе 1897-го врачи Нагасакского берегового лазарета, куда его отправляют во время плавания на канонерской лодке «Бобр», ставят ему диагноз «шизофрения с манией величия».

На сцене появляется Чухнин

Все это происходило на глазах Григория Чухнина — будущего командующего Черноморским флотом, который на тот момент являлся командиром Владивостокского порта. Дальше больше: 30 августа 1897 года его приказом Шмидт был арестован «за противодисциплинарные поступки относительно судового командира», а затем списан с корабля. Сам Шмидт утверждал, что командир этот связан с браконьерами. Но странностей, связанных с ним самим, на тот момент было уже столько, что принимать его слова на веру было бы странно.

Казалось бы, этой карьере просто должен прийти конец, особенно с учетом поставленного морскому офицеру диагноза. Но помогла принадлежность к заслуженной династии: Шмидт остается на флоте. В последующие годы судьба изрядно его покидала, но в 1903 году он все же получает хорошее назначение — капитаном парохода «Диана». В ноябре 1903 года пароход впервые отправляется под его командованием из Риги в Одессу и почти сразу садится на мель, с которой его сняли через 18 дней.

Это дело опять удалось замять, и в апреле 1904 года списанного в запас Шмидта вновь призывают на действительную военную службу. В сентябре того же года он арестован на 10 суток за нанесение публичного оскорбления другому офицеру флота, затем мы видим его на транспорте «Иртыш» на Дальнем Востоке, а уже в январе 1905 года — в Порт-Саиде, где он списан с корабля по болезни.

Отсюда лейтенант направляется в Севастополь — город, который станет последней точкой на его странном и уж точно не счастливом жизненном пути. А покинутый им «Иртыш» — на Дальний Восток, где получит повреждения в Цусимском сражении и будет затоплен своей командой у японских берегов.

В феврале 1905 года Шмидт переведён на Черноморский флот и прикомандирован к 28-му флотскому экипажу. Но последующая история с растраченными казенными деньгами и вольной жизнью в Киеве показывает, насколько ему надоели к тому времени все эти мытарства. За растрату и дезертирство его ждет военный суд, но дядя спасает и тут: возмещает растраченное из личных средств и организует племяннику очередное срочное увольнение.

Уж после этого, казалось бы, чудом избежавший трибунала человек должен стать тише воды. Но нет: в Севастополе, куда Шмидт возвращается в августе 1905 года, он занимается активной антиправительственной пропагандой, участвует в митингах, произносит пламенные речи. И насколько утверждается в образе несгибаемого революционера, что после его ареста по возобновленному делу о дезертирстве и растрате городская дума ходатайствует о его освобождении.

На следующий день после похорон погибших у стен тюрьмы, 21 октября, его давний знакомый Григорий Чухнин проводит совещание, на котором звучит еще более странное предложение: городской голова Максимов предлагает заменить его арестованным Шмидтом. Какое впечатление это произвело на Чухнина, можно только предполагать, но итогом совещания стали запрет на посещение любых митингов и собраний для матросов, роспуск народной милиции и возвращение на улицы полицейских.

Брожение между тем продолжается. 24 октября начинаются волнения рабочих в порту, несколькими днями позже к ним присоединяются новые силы. 26 октября рабочие объявляют Шмидта «пожизненным депутатом» Совета и требуют его немедленного освобождения. Это требование не выполнено, но Шмидт все-таки выходит на свободу самым удивительным образом: 2 ноября его кладут в госпиталь из-за ухудшения здоровья, а на следующее утро он просто уходит оттуда, увидев, что охранявшие его часовые куда-то отлучились.

А что же крейсер «Очаков»? Здесь первые признаки брожения умов появляются в начале ноября. На тот момент корабль проходил испытания перед сдачей в строй, и на нем находилось несколько рабочих Сормовского завода. Предполагается, что это тоже сыграло свою роль: в рабочей среде революционный дух ощущался гораздо сильнее, чем в военной. Но уже упоминавшаяся здесь историк Любовь Ульянова, подготовившая на основании исследования документов два больших материала о Петре Шмидте и его роли в севастопольских событиях 1905 года, указывает на достаточно мирный настрой команды до определенного времени.

«Как следует из телеграмм Чухнина императору, сохранившихся в архивном фонде Николая II в ГАРФе <>, главный командир Черноморского флота и портов неоднократно писал императору о мирном характере матросского протеста, тем самым явно согласуясь с положениями Манифеста 17 октября 1905 года, даровавшего в том числе право на митинги и демонстрации», — пишет она.

Забастовка действительно была, но прибывшему на крейсер 9 ноября военно-морскому прокурору матросы жаловались на вполне конкретные вещи: грубость командира и плохую пищу. Правда, требовали они и ежедневных рассказов о происходящих в стране событиях. Но не более.

На 11 ноября по старому стилю были назначены выборы в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов. Чтобы не допустить митинга, Чухнин направляет к флотским казармам сводный отряд из матросов и солдат Белостокского полка. Те перекрывают выходы, и это приводит к противостоянию с находящимися внутри.

Результатом стала новая жертва: матрос Петров, услышав о возможном открытии огня по тем, кто проявит неповиновение, сыграл на опережение и смертельно ранил из винтовки штабс-капитана Штейна. Ранен был и контр-адмирал Писаревский.

«Очаковцы» узнали об этом, вернувшись в порт после пробы башенных орудий. Активная же фаза событий началась на корабле 13 ноября (26-го по новому стилю). Традиционно их называют восстанием, и мы не будем от этой традиции отходить, хотя Любовь Ульянова вслед за другими исследователями этой темы подвергает термин «восстание» сомнению. Ситуация обострилась настолько, что офицеры вынуждены были покинуть корабль. Вместо них 14 ноября на борт поднялся Петр Шмидт. И, как сказал бы Артур Конан Дойл, с этого момента «Очаков» ступил на свой смертный путь.

Шизофрения, как и было сказано

«Важно отметить, что Шмидт появился там отнюдь не по своей инициативе, а по приглашению делегатов от матросов, причем — как сообщает Никонов в воспоминаниях, они застали его собирающим вещи для отъезда в Москву», — пишет Любовь Ульянова.

Такое внимание к себе лейтенант не мог не оценить. И сказанные в его адрес слова упали на благодатную почву: действия Шмидта в этой обстановке заставляют думать, что его диагноз — шизофрения с манией величия — был поставлен совершенно верно. Сразу после его появления на мятежном «Очакове» был поднят адмиральский флаг и дан сигнал «командую флотом, Шмидт».

Кроме этого, лейтенант объявил себя капитаном 2-го ранга. Постепенно к «Очакову» начали присоединяться и другие суда — в знак солидарности с восставшими они подавали сигнал «Ясно вижу». Минный крейсер «Гридень», миноносец «Свирепый» и еще несколько кораблей в их число не входили, но были восставшими захвачены.

Направившийся на «Свирепом» к транспорту «Прут», где находились арестованные ранее потемкинцы, вооруженный отряд под предводительством Шмидта освободил их. Остаться без последствий все это не могло — 15 ноября (28 ноября по новому стилю) очаковцам был предъявлен ультиматум о сдаче.

Невозможно не сказать о том, что странности Шмидта давали о себе знать и во время его «командования флотом». Как пишет на основе документов Любовь Ульянова, он заявлял матросам, что идет на «мирную борьбу», а на следующий день после захвата кораблей рядом с красным флагом на них был поднят и Андреевский — в честь тезоименитства вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

«Противоречат концепции «революционного восстания» и действия самого Шмидта, когда он на миноносце обходил корабли эскадры с призывом присоединиться к его «флоту» — историк Головков пишет, что этот «обход» Шмидт сопровождал не только криками «ура», но и гимном «Боже, царя храни»».

Эти передвижения по Севастопольской бухте, подчеркивает историк, никак не пресекались: «как будто командующий флотом адмирал Чухнин действительно хотел дать командам эскадры право выбора»:

«Так или иначе, стрелять по «Очакову» «правительственные» корабли начали только после того, как Шмидт попытался захватить минный транспорт «Буг», нагруженный минами в объеме, позволявшем взорвать город целиком. Как известно, после того, как в «Очаков» начали стрелять, Шмидт сбежал с него одним из первых, вскоре на всех кораблях были подняты белые флаги, матросы прыгали с горящих кораблей и их подбирали с воды корабли эскадры. Параллельно Белостокский полк занял флотские казармы, где было арестовано чуть более полутора тысяч человек».

На суде обвиняемые подчеркивали, что стрелять по ним начали до истечения срока ультиматума. Но ответ на него, видимо, был очевиден. Канонерка «Терец» первой открыла огонь, но открыт он был по катеру с «Очакова», на котором восставшие пытались доставить замки к орудиям на «Пантелеймон» — так до 6 октября назывался «Потемкин», к тому моменту уже разоруженный.

Атаковать «Терец» попытался миноносец «Свирепый», но был обстрелян, загорелся и вышел из игры. Этим потери не ограничивались: в Южной бухте был затоплен командой минный заградитель «Буг», от полученных повреждений затонул миноносец № 270. Бой русских кораблей друг с другом продолжался около 2 часов.

«Выражаю Вам Мою благодарность за энергичное и быстрое подавление мятежа. <> Передайте частям, оставшимся верными присяге и долгу и их начальникам, Мою сердечную благодарность за добросовестную службу. Разрешаю уволить запасных этих частей», — говорилось в телеграмме Николая II на имя командира 7-го армейского корпуса.

Было ли императору хоть немного жаль матросов, сгоревших на «Очакове» или погибших при попытке спастись? Почувствовал ли он хотя бы отзвук той боли, которую чувствовал Александр Куприн, наблюдавший за страшным костром в бухте? Ответа на этот вопрос мы никогда уже не узнаем. А ведь ни император, ни адмирал Чухнин не могли не понимать, что далеко не вся команда состояла из ярых революционеров. В значительной части это были люди, втянутые в революционную мясорубку чужой волей. И не только волей истории.

Выйти из круга

По словам Любови Ульяновой, источники по теме севастопольского восстания «похожи на лоскутное одеяло». Сведения разрознены, обрывочны, а порой и противоречивы. Все это оставляет огромный простор для толкований, и, разумеется, найдутся те, кто видит события ноября 1905 года иначе. Но невозможно отделаться от мысли о том, как много значат в истории и жизни отдельные личности. В том, что ход событий изменило участие в них Шмидта, нет сомнений. Но в какой степени? И как вел бы себя по отношению к восставшим Чухнин, до поры до времени державшийся вполне хладнокровно, если бы во главе очаковцев не встал до боли знакомый ему бывший подчиненный? Это, увы, мы можем только предполагать.

При этом сводить все к роли Шмидта, конечно, было бы большим упрощением. Безусловно, у первой русской революции были серьезные предпосылки. Начнись реформы, которых жаждало общество, чуть раньше, не случись в нашей истории "Кровавого воскресенья", не проиграй Россия войну с Японией, задумайся руководство страны о своевременной к ней подготовке — все могло бы быть иначе. Но император предпочитал государственным заботам модные автомобили, охоту и отдых с любимой семьей, нашедшей через несколько лет столь страшную смерть.

Еще более страшный конец был уготован сыну Григория Чухнина. Как пишет Википедия, с 1919 по 1920 год Григорий Григорьевич Чухнин служил в Дирекции лоций и маяков Каспийской флотилии, но в 1920 году «он был арестован и, как белый офицер и сын адмирала Чухнина, казнён (брошен в топку корабля)». Так замкнулся круг зла — за грехи отцов ответили ни в чем не повинные потомки.

Уроки из событий тех страшных дней стоило бы извлечь всем, от кого зависит ход истории. А это не только представители власти, хотя, безусловно, и они. История — паззл, который складывается из триллионов крохотных частей, и каждый из нас вносит в эту общую картину свою лепту. Понять, кто перед тобой — искренне пекущийся об общем благе человек, «бес» в том смысле, который вкладывал в него в своем романе Достоевский, или просто психически нездоровый человек, движимый манией величия, хорошо бы уметь каждому. Но научат ли нас чужие ошибки и сумеем ли мы разорвать круг зла, покажет история.

Ольга Смирнова

Термин "шизофрения" появился в 1908 году.

Как этот диагноз могли поставить Шмидту в 1897-м?

Книгочей,

Исторически первое описание шизофрении как самостоятельной нозологической единицы было выдвинуто В. Х. Кандинским под названием «идеофрения», которая была подробно описана в его труде «О псевдогаллюцинациях» (1890)[5]. Затем, в 1893 году шизофрения была выделена в качестве самостоятельного душевного расстройства Эмилем Крепелином.

olga-smirnova2006,

Так какой же диагноз поставили Шмидту?

Крепелин термина "шизофрения" не вводил, не было этого термина в 1897 году.

Идеофрения?

Статья умна и хороша. Спасибо.

А Шура Балаганов, сын лейтенанта Шмидта, остался сиротой.

РВИО наверное бы статью оценило

Да уж - юбилей, может всё же годовщина?

Внук героев 2,

Заголовок статьи , действительно, циничен. Особенно для севастопольцев.Достаточно прочитать страницы повести К. Г. Паустовского "Чёрное море", главу "Мужество". Журналистка, видимо, не знает, что площадь Восставших , ул.Лейтенанта Шмидта , улица Частника названы так в память о подвиге красного адмирала и его товарищей.

Образ Ленина в фильме Кончаловского и образ Шмидта в статье в чём-то похожи...

В статье не упомянуто, что адмирала Чухнина после этих событий убил его садовник - отставной матрос, много лет верой и правдой служивший адмиралу.

Алексей Баскаков,

В статье также не упомянуто, что введенные в город пехотные части из Крыма под командованием Меллера-Закомельского расстреливали спасающихся вплавь моряков из пулемётов с берега.

Упоминается только - "После этого, по свидетельству Куприна, люди бросились на Графскую пристань к лодкам, чтобы подобрать пытавшихся спастись. Но их к яликам не подпустили."

И почему-то удалили половину комментариев (

Про сына Чухнина конечно страшная деталь. По сути то один беспредел сменялся другим. В этом то наверно и урок Истории - надо компромиссы искать, в частности справедливое общество строить. Но даже эту простую мысль развивать уже опасно в наших реалиях.

И вот опять же матросы уничтожили офицерство в 1920м, и потом колесо истории провернулось - в 1941м "новые" офицеры, возможно выращенные из тех самых матросов, известно как поступили с другими солдатами и матросами в Севастополе в ходе эвакуации (бросили их, в том числе раненых, большей частью обрекая на смерть). И опять страдали люди ни в чём невиновные.

Трахейский_деспот,

А невестка адмирала - Елена, урожденная Чавчавадзе (никакие мысли не возникают?)

madagarova,

А у вас какие мысли по этому поводу возникают? Жена Грибоедова тоже происходила из рода Чавчавадзе

madagarova,

если что, я не оправдываю если что тех событий, наоборот имел в виду что это также был беспредел, и именно с него всё началось. Потом уже была "ответка", но тоже по беспределу, ну и так далее. То есть я осуждаю действия руководства тогда.

Просто видимо те кто меня минусят, прочли в том смысле что я осуждаю только матросов. Конечно нет. Просто пытаюсь рассуждать и картину в целом видеть.

Трахейский_деспот,

Я была совершенно далека от оценки революционных событий. Меня интересовали родственные связи.

А если об оценке... Для меня одинаково дико и сожжение Сергея Лазо в паровозной топке, и сожжение Григория Чухнина в корабельной топке.

Сто лет минуло, пройдя через страшную войну, люди так и не научились слУшать и слЫшать друг друга.