Трагедия России: генералитет и офицерство Империи на изломах гражданской войны

Вместо предисловия

Писать эту статью оказалось труднее, чем первоначально предполагалось. Современные попытки развенчать «красных» и превознести «Белое движение», ответная реакция тех, кто придерживается традиционного коммунистического подхода к одному из наиболее трагичных изломов российской истории никогда не вызывали колебаний в моей собственной позиции. Эта позиция заключалась в простой истине: победителем в смертной битве была Рабоче-крестьянская Красная Армия, проигравшими – Белая гвардия. Точка.

Но, чем больше доводилось узнавать о том времени, тем неоднозначнее становилась картина, и это касалось не только открытия для себя личностей белых генералов. Очень тяжелой темой предстал террор - уничтожение русских русскими. Откуда у наших соотечественников проявилось столько – не могу сказать иначе – зверства против самих себя, иной раз против своих отцов, братьев и сестер? От Галиции до Владивостока – на огромном пространстве нашей планеты - кровавым смерчем прошлось «белое» и «красное» массовое самоуничтожение.

Общие потери России в Гражданской войне составили около 13 миллионов человек. Вдумайтесь…

Наряду с появившимися достаточно серьезными и объективными исследованиями, тему обострили неуклюжие и поэтому раздражающие попытки отдельных современных «историков» и «творческой интеллигенции» превратить «белых» в этаких исключительных «интеллектуалов, патриотов и государственников», которые якобы только и занимались тем, что честно отстаивали идеалы «царя, Отечества и веры»! Поразительно, но такие кинопустышки, как «АдмиралЪ» и т.п. «шедевры» на уровне «поручика Голицына и корнета Оболенского» находят в стране едва ли не восторженные отзывы! Упрощенчество и попытки народного оглупления, к сожалению, часто достигающие цели, вызывают желание громко протестовать курсу с названием «плюс дебилизация всей страны». Ведется и более тонкая работа, рассчитанная на тех, кто способен думать. К счастью, есть силы, которые в состоянии противостоять и массовой пошлости, и искусно рассчитанной обработке умов наших современников. Хотя, увы, объективные голоса становятся все тише…

Впрочем, новое время – новая власть – новые герои. Всё закономерно: есть политика правящих кругов, есть создаваемые ими идеология и соответствующие методики. Кто хочет поклоняться «новым героям» - пусть поклоняется. Остается единственный вопрос: неужели в России нет других личностей – образцов для подражания, кроме тех, кто «спасал», но не спас силу и величие Отечества в ту роковую годину, позволил стране скатиться до невиданных доселе потерь и разрушений?!

Автор не ставит целью провести детальный анализ происшедшего в 1917 – 1922 г.г., как и не претендует на роль оракула в высшей инстанции. Есть всего несколько аспектов, о которых хотелось бы поразмышлять вместе с читателями.

Капитан 122 Тамбовского полка с семьей, 1914 г.

"ХОЩУ И ДОЛЖЕН!"

Революция 1917 года, последовавшая Гражданская война и иностранная интервенция жестоко поделили всё российское общество даже не на две, а на десятки больших и малых групп, вступивших в смертельные битвы между собой. Кровавое пятилетие, унесшее миллионы человеческих жизней, закончилось созданием нового государства – СССР, обеспечившего стране мир и поступательное, пусть и непростое, развитие вплоть до 80-х г.г. прошлого столетия. Идеология советской социалистической власти оценивала своих врагов – монархистов, белогвардейцев, «контрреволюционеров», «саботажников» и т.д. - крайне негативно. Что вполне объяснимо: победа далась в тяжелейшей борьбе, имелась еще и необходимость удержать власть. В этих условиях в официальной пропаганде было исключено упоминать о том, что в «Белом движении» участвовали значительные массы простых граждан – крестьян, рабочих, интеллигенции, офицеров бывшей царской армии со своим миропониманием, своими семьями и судьбами. Никто и не собирался вспоминать, что на плечи многих «белых» выпали все трудности японской и Первой мировой войн с неисчислимыми примерами верности воинскому долгу и героизма. А долг до февраля 1917-го был только один, прописанный в «Воинской присяге на верность службы Царю и Отечеству»(обратите внимание – сначала царю, а потом только – Отечеству): «хощу и долженъ Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и законного Его Императорскаго Величества Всероссийскаго Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови»…

Присяга царю и Отечеству …

(Обратите внимание – сначала царю, а потом только - Отечеству - авт.)

Их было немало, достойных русских рядовых, офицеров, генералов и адмиралов, служивших царю и Отечеству, но не нашедших себя после двух перевернувших всё революций. До февраля 1917 г. никто из миллионов россиян и не подозревал, что источник и объект этого долженствования – «великий природный государь-император» может отречься от престола, а, значит, и от всех, кто ему присягал служить до последней капли крови! Еще не придя в себя после переприсяги Временному правительству, в ноябре того же года присягнувшие лишились и этого «нового», ставшего вдруг «старым» объекта присяги (кстати, военная присяга в РККА была утверждена только в апреле 1918 г., т.е., спустя пять месяцев после низложения Временного правительства. Иными словами – в течение этого времени вообще не было официального государственного органа, которому должны были служить воины России!) .

Но для россиян был утрачен не только смысл старой (старых!) присяг - рухнули устои, которыми жила огромная страна на протяжении веков. Люди оказались перед тяжелейшим выбором, ведь помимо массы иных проблем, шла война, и остаться в стороне от неё было невозможно. Кому служить? Офицерство и генералы привыкли, прежде всего, именно служить. Впрочем, как и миллионы рядовых. На раздумья времени никто не оставлял, и нужно было принимать решение за или против кого воевать. Вся трагедия была в том, что по всем сторонам противостояния были такие же, как и они сами, россияне… Когда же по окончании Гражданской войны наступил мир, победившим было не до разъяснений, какими были русские воины до 1917 года: революция и Гражданская война породили своих героев. Впрочем, как и врагов. Пропагандистский удар власти пролетариата был направлен, в первую очередь, на критику лидеров белогвардейцев, а красок в тогдашней историографии было только две: черная и белая, оттенки не допускались. Уголовный кодекс социализма был на страже этого.

Но перестал существовать Советский Союз, и сквозь выцветшие и истрепанные страницы несгоревших архивных дел почти из небытия вернулись глаза, улыбки, размышления и переживания тех вычеркнутых из истории людей.

Оказалось, не все они были злодеями, насильниками и «врагами народа». Оказалось, что у многих из них есть неоспоримые заслуги перед Отечеством, как и - ошибки. Оказалось, что красок на жизненном холсте гораздо больше, чем две. Давайте откроем несколько, всего несколько - ранее скрытых страниц.

БЕЛОЕ ВОИНСТВО

Мы о них почти ничего не знали… И ниже я привожу только самые краткие сведения о российских военачальниках, ставших во главе Белого движения, хотя почти

каждый заслуживает, по меньшей мере, книги воспоминаний, даже если и оказался впоследствии бит красными. Но не будем торопиться в оценках – не перехваливая, как это стремятся сделать сейчас, и не развенчивая, как это делали ранее.

Харьков. На параде Добровольческой армии. Июнь 1919 г. Генерал Деникин – в центре

Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918). Генерал от инфантерии, (воинское звание, которое выше генерал-лейтенанта, но ниже генерал-фельдмаршала), герой русско-японской и Первой мировой войн, кавалер двух высших военных наград Российской империи - императорского военного ордена Победоносца Георгия 3-й и 4-й ст., Золотого Георгиевского оружия «За храбрость», других орденов и медалей.

Уроженец отдаленной Семипалатинской губернии, из семьи казачьего офицера, в которой было 13 детей. В армии – с 12 лет, кадет Сибирского кадетского корпуса. Дважды - после окончания с блеском престижного Михайловского артиллерийского училища в Петербурге в 1892 г., а затем - Академии Генштаба в 1897 г. - отказывался от службы в столице, предпочитая Туркестанский военный округ. Кроме обязательных для выпускника Академии Генштаба немецкого и французского языков, хорошо владел самостоятельно изученными английским, персидским, туркменским и урду. Совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Туркестане, Афганистане, Персии и Индии, часто – с риском для жизни. В чине подполковника, уже будучи начальником отдела Главного штаба в Петербурге, добивается отправки на русско-японский фронт (1904). Там «за боевые отличия» удостоен первым Георгиевским крестом и произведен в чин полковника. По окончании войны - военный атташе в Китае. С 1911 г. – снова в войсках. Генерал-майор с 1912 г.

Уроженец отдаленной Семипалатинской губернии, из семьи казачьего офицера, в которой было 13 детей. В армии – с 12 лет, кадет Сибирского кадетского корпуса. Дважды - после окончания с блеском престижного Михайловского артиллерийского училища в Петербурге в 1892 г., а затем - Академии Генштаба в 1897 г. - отказывался от службы в столице, предпочитая Туркестанский военный округ. Кроме обязательных для выпускника Академии Генштаба немецкого и французского языков, хорошо владел самостоятельно изученными английским, персидским, туркменским и урду. Совершил ряд длительных исследовательских и разведывательных экспедиций в Туркестане, Афганистане, Персии и Индии, часто – с риском для жизни. В чине подполковника, уже будучи начальником отдела Главного штаба в Петербурге, добивается отправки на русско-японский фронт (1904). Там «за боевые отличия» удостоен первым Георгиевским крестом и произведен в чин полковника. По окончании войны - военный атташе в Китае. С 1911 г. – снова в войсках. Генерал-майор с 1912 г.

С началом Первой мировой войны - начальник пехотной дивизии, которая сражалась в Галиции и Карпатах в составе Юго-Западного фронта прославленного царского, а впоследствии красного генерала А. Брусилова. Отзыв Брусилова: «Корнилов всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца солдат, которые его любили. Они не отдавали себе отчета в его действиях, но видели его всегда в огне и ценили его храбрость» . (Брусилов А.А. Воспоминания. http://militera.lib.ru/memo/russian/brusilov/16.html ). «Корнилов - не человек, стихия», - говорил взятый в плен немецкий генерал Рафт. В ночном бою при Такошанах группа добровольцев под командованием Корнилова прорвала позиции неприятеля и, несмотря на свою малочисленность, захватила 1200 пленных, включая самого Рафта.

Однако и Корнилов, находясь в окружении, дважды раненный в руку и ногу, попал в австрийский плен. Указом царя был пожалован вторым орденом св. Георгия – «за мужество и умелое руководство войсками». Из плена бежал (к осени 1916 г. из 60 русских генералов, находившихся в плену, бежал только один – Корнилов). Портреты национального героя печатались во всех журналах России. В Ставке (июнь 1916 г.) генерала принял сам Николай II и лично вручил Георгиевский крест. Есть немало иных оценок действий Корнилова в Первую мировую войну. Его обвиняли в бонапартизме, военных авантюрах, нежелании подчиняться вышестоящим начальникам. В частности, в апреле 1915 г. его дивизия оказалась в окружении. В плен попали 3500 человек и штаб во главе с Корниловым. Ряд фронтовых начальников требовали суда, но главком Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н. Иванов (у него было редчайшее отчество: Иудович), выгораживая себя, представил Корнилова к награде, что было поддержано царем. Брусилов: «Считаю, что этот безусловно храбрый человек сильно повинен в излишне пролитой крови солдат и офицеров» (Брусилов А.А. Воспоминания. — М.: Воениздат, 1963. http://militera.lib.ru/memo/russian/brusilov/16.html ). Так или иначе, но уже в сентябре 1916 г. Корнилов был снова на фронте.

При Временном правительстве в марте 1917 г. назначен командующим войсками Петроградского военного округа. И сразу после назначения, выполняя постановление правительства, осуществил арест императрицы и её семьи (Николай Романов был арестован генералом М. Алексеевым несколько позже. По мнению ряда исследователей, Корнилов фактически спасал бывшую царицу от расправы. Возможно. Однако из-под этого ареста, осуществленного Корниловым в Царском Селе и затем, уже другими, продолженного в Тобольске и Екатеринбурге, семье бывшего царя живой выйти не удалось. Русские монархисты так и не простили Корнилову его участия в этом эпизоде).

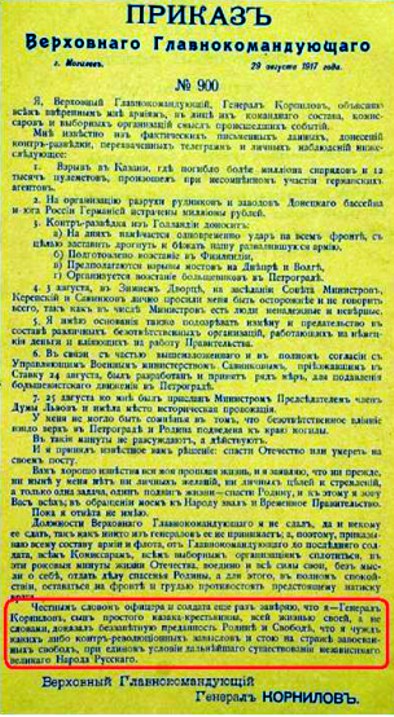

Корнилов по собственному желанию возвращен в действующие войска. В апреле 1917 г. назначен командующим армией. Именно тогда сблизился с известным террористом, эсером Б. Савинковым - комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте. Используя влияние Савинкова на Керенского, в июле назначен сначала командующим армиями Юго-Западного фронта, а затем - Верховным Главнокомандующим, сменив на этом посту Брусилова. Сторонник введения смертной казни и полевых судов. Разработал собственную программу вывода страны из кризиса, и в августе предпринял попытку осуществления военной диктатуры. В приказе в августе 1917 года писал: “Честным словом офицера и солдата ещё раз заявляю, что я – генерал Корнилов, сын простого казака-крестьянина, всей жизнью своей, а не словами, доказал беззаветную преданность Родине и Свободе, что я чужд каких-либо контр-революционных замыслов и стою на страже завоеванных свобод, при едином условии дальнейшего существования независимого великого Народа Русского”.

25 августа Корнилов двинул войска на Петроград. Вначале действия Корнилова согласовывались с Керенским, поскольку последний полагал таким образом укрепить собственное положение в борьбе с большевиками. Однако впоследствии председатель Временного правительства осознал Корнилова как угрозу своей власти и объявил генерала мятежником.

План захвата Петрограда Корниловым провалился, в том числе благодаря возникшему сговору Керенского с большевиками. Значительную роль, среди прочих факторов, сыграло вооружение Керенским большевистских отрядов и пропаганда агитаторов, направленных большевиками в корниловские войска. Корнилов был остановлен. Вскоре арестованы и интернированы в г. Быхов почти все высшие военные чины и другие сторонники Корнилова, а 2 сентября 1917 г. – и сам Корнилов.

Причем арестован генералом М. Алексеевым - тем самым, кто в марте вместе с Корниловым арестовывал гражданина Н. Романова и его бывшую царскую семью. Впоследствии Алексеев разъяснял, что этим он спасал Корнилова и его сторонников от расстрела. В пользу возможной казни свидетельствуют слова Керенского: «Корнилов должен быть казнён; но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колена перед русским патриотом» (А. Деникин. «Очерки русской смуты». М.: Наука, 1991., стр. 376). Интересно, что стражниками в Быхове были преданные Корнилову «текинцы» - боевой отряд (полк), набранный из туркмен Закаспийской области. Многие из них не говорили по-русски и понимали только Корнилова, свободно владевшего туркменским. Текинцы были практически полностью защищены от социалистической пропаганды.

Почти все царские генералы – «быховские сидельцы», а также и М. Алексеев после освобождения 20 ноября 1917 г. направились на Дон, где начали формировать Добровольческую армию. «Белое движение», по мнению многих историков, во многом возникло из «корниловского бунта». Корнилов сам же и возглавил Добровольческую армию (4 тыс. человек), которая выдвинулась из пробольшевистского Дона на Кубань для создания базы для борьбы с большевиками… Именно перед этим походом лидер белогвардейцев, многократно количественно уступавших красным формированиям, заявил: «пленных не брать». Начало братоубийству было дано…

Генерал Л. Корнилов погиб при штурме Екатеринодара в апреле 1918 г. после взрыва гранаты, случайно попавшей в помещение, где он находился.

Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин (1872-1947). Его отец – из крепостных крестьян, сдан помещиком в рекруты, после долгих лет службы произведен в прапорщики, вышел в отставку в чине майора. Сын - Антон Деникин - окончил Киевское пехотное юнкерское училище (1892) и Императорскую Николаевскую академию Генерального штаба (1899).  Во время Русско-японской войны в марте 1904 подал рапорт о переводе в действующую армию. Уже в августе 1905 г. в возрасте 32 лет занял пост начальника штаба конного корпуса и тогда же произведен в чин полковника «за боевые отличия». Награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантами и 2-й степени с мечами. Ещё до начала Первой мировой - генерал-майор. О нем генерал А. Брусилов напишет: «В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба армии был Деникин, но вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил стрелковую бригаду, именуемую «железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала». Кавалер двух Георгиевских крестов, многих орденов и дважды - Золотого оружия, в т.ч. оружия «За храбрость» с бриллиантами. Имел ранение в руку осколком шрапнели.

Во время Русско-японской войны в марте 1904 подал рапорт о переводе в действующую армию. Уже в августе 1905 г. в возрасте 32 лет занял пост начальника штаба конного корпуса и тогда же произведен в чин полковника «за боевые отличия». Награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны 3-й степени с мечами и бантами и 2-й степени с мечами. Ещё до начала Первой мировой - генерал-майор. О нем генерал А. Брусилов напишет: «В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба армии был Деникин, но вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил стрелковую бригаду, именуемую «железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала». Кавалер двух Георгиевских крестов, многих орденов и дважды - Золотого оружия, в т.ч. оружия «За храбрость» с бриллиантами. Имел ранение в руку осколком шрапнели.

В годы Гражданской - крупнейший организатор и руководитель «Белого движения», Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России (ВСЮР), заместитель Верховного правителя и Верховного главнокомандующего Русской армии (1919-1920). Антибольшевик Деникин, исповедовавший идею «единой и неделимой России», воевал не только с красными, но и с грузинами, дагестанцами и Петлюрой; его обвиняли в потакании еврейским погромам (евреев он связывал с руководством большевиков); не всё у него складывалось с казацкими формированиями. Конфликтовал с подчиненным ему генералом Врангелем. Последний же неоднократно предлагал отстранить от командования Деникина. Впоследствии Деникин уволил Врангеля в отставку и потребовал покинуть территорию ВСЮР.

В 1919 г. Деникин издал приказ для белых войск: «Самостийной Украины не признаю. При невыполнении петлюровцами условий ВСЮР их надлежит считать таким же противником, как и большевиков». В официальном «Обращении главнокомандующего к населению Малороссии» (август 1919), которым обозначалась политическая программа Белого движения на Юге России (генерал избегал употребление слов «Украина», «украинский», предпочитая «Малороссия», «малорусский» и т.п.) , Деникин обвинил Петлюру и стоявших за ним немцев в стремлении ослабить страну и попытках отделения от России девяти её южных губерний с созданием так называемой «Украинской державы». Петлюра был назван изменником.

Русский язык в Малороссии Деникин объявил государственным. Одновременно с этим считал совершенно недопустимым и запрещал преследование «малорусского народного языка: каждый может говорить в местных учреждениях, земских, присутственных местах и суде – по-малорусски».

Одной из важнейших целей политики белых Деникиным провозглашалось вернуть русскому народу утраченное им единство. «То единство, без которого великий русский народ, обессиленный и раздробленный, теряя молодые поколения в братоубийственных междоусобиях, не в силах был отстоять свою независимость. То единство, без которого не создалась бы мощная русская речь, в равной доле сотканная вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрограда». Декларировалось, что «в основу устроения областей Юга России будет положено начало самоуправления и децентрализации при непременном уважении к жизненным особенностям местного быта».

К концу лета 1919 г. под контролем Деникина находились территории 18 губерний общей площадью около 1 млн. кв. км и с населением 42 миллиона человек. В октябре 1919 г. его войска взяли Курск, Воронеж, Чернигов, Орёл, намеревались идти на Тулу и далее - Москву. Но Красная армия перехватила инициативу и оттеснила белых по всей линии фронта. Зимой 1919-1920 г.г. ВСЮР оставили Харьков, Киев, Донбасс, Ростов-на-Дону… Одновременно поражение за поражением в Сибири терпел Колчак, на Северо-Западе - Юденич. 27 марта 1920 г. произошла малоизвестная нам (а много ли мы знаем о Гражданской войне?) «Новороссийская катастрофа», когда 9-я армия красных под командованием бывшего царского подпоручика 24-летнего И. Уборевича (фронтом командовал 27-летний М. Тухачевский) довершила разгром Добровольческой армии Деникина на Кубани, сорвала эвакуацию «белого войска», вогнав его в страшную панику. Не помогли ни королевские шотландские стрелки (Royal Scots Fusiliers), ни эскадра союзников в составе британских линкора «Император Индии» и крейсера «Калипсо», французского крейсера «В. Руссо» и других кораблей, которая обстреливала горы, пытаясь не дать красным приблизиться к Новороссийску. Белые потеряли пленными, убитыми и ранеными более 100 тыс. войск, множество техники, вооружений, горючего.

Генералы не простили Деникину «Новороссийской катастрофы». Уже 4 апреля 1920 г. главкому ВСЮР пришлось сложить полномочия. В тот же день на английском миноносце он навсегда покинул пределы России. После эмиграции в Англии, Бельгии, Венгрии, Франции, переехал в США. Вел активную антибольшевистскую пропаганду, хотя поддержал Красную Армию в противоборстве с Гитлером. Умер в Америке.

Генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (1857-1918) - участник осады Плевны (был ранен), русско-турецкой (1877—1878), русско-японской (1904—1905) и Первой мировой войн.

Сын рядового солдата сверхсрочной службы - участника Севастопольской обороны (1854—1855), дослужившегося до чина майора, генерал М. Алексеев закончил Академию Генштаба, с 1915 г. - начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего. Крупнейший русский военачальник периода Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Один из инициаторов отречения Николая II от престола. Принимал участие в аресте низложенного Н. Романова. С апреля по май 1917 г. - Верховный главнокомандующий Русской армии. За сотрудничество с Керенским в ходе корниловского мятежа критиковался рядом высших военных чинов. Об арестованном Корнилове Алексеев написал следующее: «Россия не имеет права допустить готовящегося в скором времени преступления по отношению её лучших, доблестных сынов и искусных генералов. Корнилов не покушался на государственный строй; он стремился, при содействии некоторых членов правительства, изменить состав последнего, подобрать людей честных, деятельных и энергичных. Это не измена родине, не мятеж»… Один из создателей и высших руководителей Добровольческой армии в Гражданскую войну. Скончался в октябре 1918 г. от воспаления легких.

Сын рядового солдата сверхсрочной службы - участника Севастопольской обороны (1854—1855), дослужившегося до чина майора, генерал М. Алексеев закончил Академию Генштаба, с 1915 г. - начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего. Крупнейший русский военачальник периода Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Один из инициаторов отречения Николая II от престола. Принимал участие в аресте низложенного Н. Романова. С апреля по май 1917 г. - Верховный главнокомандующий Русской армии. За сотрудничество с Керенским в ходе корниловского мятежа критиковался рядом высших военных чинов. Об арестованном Корнилове Алексеев написал следующее: «Россия не имеет права допустить готовящегося в скором времени преступления по отношению её лучших, доблестных сынов и искусных генералов. Корнилов не покушался на государственный строй; он стремился, при содействии некоторых членов правительства, изменить состав последнего, подобрать людей честных, деятельных и энергичных. Это не измена родине, не мятеж»… Один из создателей и высших руководителей Добровольческой армии в Гражданскую войну. Скончался в октябре 1918 г. от воспаления легких.

Николай Николаевич Юденич (1862 – 1933) - генерал от инфантерии, один из самых успешных генералов России во время Первой мировой войны, георгиевский кавалер трех степеней. Выпускник Академии Генерального штаба, участник русско-японской войны, командир стрелкового полка, бригады. Имел ранения в руку и шею. Генерал-майор (1905), генерал-лейтенант (1913), начальник штаба Кавказского военного округа. С началом военных действий на Кавказе принимал самые ответственные решения о ведении боевых действий. В боях в декабре 1914 г. отразил все атаки превосходящих сил 3-й турецкой армии, полностью разгромил части 9-го турецкого корпуса и пленил около 3000 солдат и офицеров. Всего из 90 000 турок, начавших наступление, из этого сражения вернулось в Турцию не более 12 000.

Выпускник Академии Генерального штаба, участник русско-японской войны, командир стрелкового полка, бригады. Имел ранения в руку и шею. Генерал-майор (1905), генерал-лейтенант (1913), начальник штаба Кавказского военного округа. С началом военных действий на Кавказе принимал самые ответственные решения о ведении боевых действий. В боях в декабре 1914 г. отразил все атаки превосходящих сил 3-й турецкой армии, полностью разгромил части 9-го турецкого корпуса и пленил около 3000 солдат и офицеров. Всего из 90 000 турок, начавших наступление, из этого сражения вернулось в Турцию не более 12 000.

В 1915 г. произведен в генералы от инфантерии и назначен командующим Кавказской армией. На этом посту провел победные стратегические Эрзрумскую и Трапезундскую операции.

После Февральской революции уволен Керенским за отказ вести наступление. В мае 1919 г. по настоянию Колчака вступил в единоличное командование всеми русскими силами на Северо-Западном фронте. В сентябре прорвал фронт 7-й советской армии, взял Ямбург, Красное Село, Гатчину. Когда до Петрограда оставалось около 20 км, отброшен Красной армией, а в ноябре 1919 г. вынужден отступить в Эстонию, где его армия была разоружена. Эмигрировал в Великобританию. В эмиграции активной роли не играл.

Генерал-лейтенант Владимир Зенонович (Зиновьевич) Май-Маевский (1867-1920) – выпускник Академии Генштаба, участник Русско-японской и Первой мировой войн (начальник штаба пехотной дивизии, корпуса, начальник пехотной дивизии, командир 1-го гвардейского корпуса). Был кавалером не только большинства высших царских наград, включая Золотое оружие «За храбрость», но и «Георгиевского креста с лавровой ветвью» - ордена, введённого Временным правительством и вручавшегося генералам и офицерам солдатским собранием. Это был знак солдатского уважения, проявленного в отношении Май-Маевского в послефевральский период разложения Русской армии, когда многие генералы и офицеры в буквальном смысле поднимались солдатами на штыки.

Генералы В. Май-Маевский, А. Кутепов на панихиде. Харьков, июнь 1919 г.

Отличался безупречной личной честностью. Руководил Добровольческой армией во время её наступления летом и осенью 1919 года на Москву. Довел армию до Киева, Орла и Воронежа. Занимал непримиримую позицию в отношении пленных большевиков, которым выносил смертные приговоры, не рассматривая заведённых на них дел. Современники отмечали склонность к алкогольным запоям.

Во время эвакуации «Белой армии» из Севастополя 13 ноября 1920 г. по одной версии - застрелился, по другой - умер от сердечного приступа.

Александр Павлович Кутепов (1882-1930) – полковник царской армии, во время Первой мировой войны командовал ротой, батальоном, полком; был трижды ранен, награжден двумя Георгиевскими орденами и Георгиевским оружием. В декабре 1917 г., являясь командиром полка, не считая возможным служить при большевистских властях, собственным приказом расформировал полк и с группой офицеров уехал на Дон. После взятия Белой армией Новороссийска произведен в генерал-майоры и назначен черноморским генерал-губернатором.

Александр Павлович Кутепов (1882-1930) – полковник царской армии, во время Первой мировой войны командовал ротой, батальоном, полком; был трижды ранен, награжден двумя Георгиевскими орденами и Георгиевским оружием. В декабре 1917 г., являясь командиром полка, не считая возможным служить при большевистских властях, собственным приказом расформировал полк и с группой офицеров уехал на Дон. После взятия Белой армией Новороссийска произведен в генерал-майоры и назначен черноморским генерал-губернатором.

После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года - командир корпуса в Галлиполи (Турция), в состав которого были сведены все части Русской армии, кроме казачьих. 20 ноября 1920 года был произведён Врангелем в генералы от инфантерии («за боевые отличия»).

Уже в Турции Кутепов издал приказ, в котором, в частности, говорилось: «Для поддержания на должной высоте доброго имени и славы русского офицера и солдата, что особенно необходимо на чужой земле, приказываю начальникам тщательно и точно следить за выполнением всех требований дисциплины. Предупреждаю, что я буду строго взыскивать за малейшее упущение по службе и беспощадно предавать суду всех нарушителей правил благопристойности и воинского приличия». Во исполнение данного приказа руководил поддержанием дисциплины в Галлиполи самыми жёсткими мерами, включая смертные приговоры. В 1928—1930 г.г. - председатель заграничного Русского общевоинского союза (Париж). Похищен и убит сотрудниками советской разведки.

Генерал от кавалерии Каледин Алексей Максимович (1861-1918), правнук казака Максима Каледина, внук майора  Василия Каледина, сын войскового старшины Максима Каледина, кавалер орденов Георгия 3-й и 4-й степени, Георгиевского оружия.

Василия Каледина, сын войскового старшины Максима Каледина, кавалер орденов Георгия 3-й и 4-й степени, Георгиевского оружия.

В ходе Брусиловского прорыва в мае 1916 г. 8-я армия генерала Каледина наголову разбила 4-ю австрийскую армию. Каледин, близкий к идеалам монархизма, вначале не принял Февральскую революцию, но в августе 1917 года, будучи выборным атаманом войска Донского, выразил полную поддержку Временному правительству. Вместе с тем, оказался союзником Корнилова в ходе мятежа, за что должен был быть арестован, но приказ об аресте был отменен Керенским. 25 октября 1917 г. выступил с обращением, в котором объявил захват власти большевиками преступным, и заявил, что впредь до восстановления законности в России Войсковое правительство принимает на себя всю полноту власти в Донской области. В октябре же объявил в области военное положение. Когда в ноябре 1917 года власть в Ростове и Таганроге захватили большевики, Каледину, по его словам, «было страшно пролить первую кровь», однако он всё-таки решил вступить в вооружённую борьбу. По свидетельству генерала М. Алексеева, «идеи большевизма нашли приверженцев среди широкой массы казаков», и едва не единственной военной силой Каледина оставался небольшой партизанский отряд. 29 января 1918 г. Каледин собрал заседание правительства, на котором сообщил о том, что для защиты Донской области от большевиков на фронте нашлось лишь 147 штыков. В таких условиях сложил с себя полномочия войскового атамана. В тот же день генерал Каледин покончил с собой выстрелом в сердце. В своем предсмертном письме генералу Алексееву объяснил свой уход из жизни «отказом казачества следовать за своим атаманом». А ведь впереди еще были еще годы борьбы!

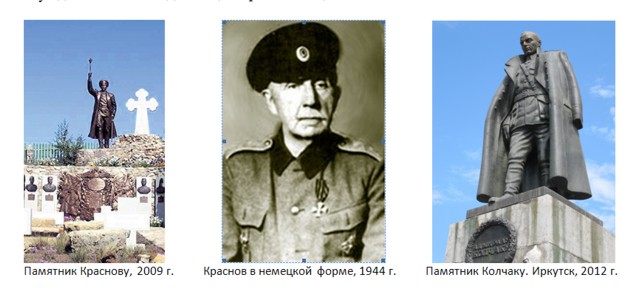

Генерал от кавалерии, известный писатель и публицист П. Н. Краснов (1869-1947, фото - ниже). Во время Первой мировой – комкорпуса «Кавказской туземной конной дивизии» («Дикая дивизия»). Получил орден св. Георгия «за выдающееся мужество и храбрость, проявленные в бою». После октябрьских событий 1917 г. оказывал содействие Керенскому в попытке вернуть утраченную власть. «Выступление Керенского – Краснова» подавлено большевиками под личным руководством Ленина и Троцкого. 1 ноября Краснов сдался большевикам под «честное слово офицера, что не будет более бороться против Советской власти», однако, вскоре уезжает на Дон, где с марта 1918 активно участвует в такой борьбе. В Гражданскую - атаман «Всевеликого войска Донского». Отменил принятые декреты Советской власти и создал Донскую республику, которую он впоследствии планировал сделать самостоятельным государством. Германия признала Донскую республику и контролировала действия Краснова. После капитуляции Германии в ноябре 1918 Краснов был вынужден идти на создание единого командования и подчинение Деникину. После тяжелого поражения Донской армии в январе 1919 ушел в отставку. Но в конце 1919 г. прибыл в Эстонию, где намеревался возглавить пропагандистско-политический отдел армии генерала Юденича, однако назначение не состоялось в связи с отступлением войск Юденича из-под Петрограда. В эмиграции с 1919 г., жил в основном в Германии. Военной коллегией Верховного суда СССР за пособничество фашистам был приговорен к смертной казни и повешен на 78-м году жизни в 1947 г.

Адмирал Александр Васильевич Колчак (1874-1920). Этому человеку, имевшему прямое отношение к истории Севастополя и Черноморского флота, ставшему первым и последним «верховным правителем России», будет посвящен отдельный раздел этой статьи. Сейчас же – несколько строк для завершения очень краткой и неоднозначной картины о белом генералитете, идеологически и профессионально формировавшемся в последние десятилетия царской России – в тот же самый период, что и их противники из числа красных командиров.

Адмирал Александр Васильевич Колчак (1874-1920). Этому человеку, имевшему прямое отношение к истории Севастополя и Черноморского флота, ставшему первым и последним «верховным правителем России», будет посвящен отдельный раздел этой статьи. Сейчас же – несколько строк для завершения очень краткой и неоднозначной картины о белом генералитете, идеологически и профессионально формировавшемся в последние десятилетия царской России – в тот же самый период, что и их противники из числа красных командиров.

Колчак - участник полярных экспедиций барона Э. Толля 1900-1903 г.г., за что награждён императорским Русским географическим обществом «Большой Константиновской медалью». Именем Колчака назван остров в Карском море.

Участник Русско-японской и Первой мировой войн. За отличие в делах против неприятеля под Порт-Артуром «пожалован золотой саблей с надписью «За храбрость». Помимо Георгиевского оружия, награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами, медалью «За Русско-японскую войну».

С 1910 г. в Морском Генштабе занимался созданием новой судостроительной программы России. С 1912 года – на Балтфлоте. При личном участии Колчака разработана операция по минной блокаде немецких военно-морских баз. После минных постановок, осуществленных в 1914-15 г.г. русскими эсминцами и крейсерами, в том числе и под командованием Колчака, подорвалось 4 германских крейсера (2 из них затонули), 8 эсминцев и 11 транспортов.

Члены экспедиции Э. Толля на борту шхуны «Заря»

В верхнем ряду: третий слева – Колчак. 1900 г.

В период плаванья на «Заре».

Орденом Святого Георгия 4-й степени награжден в 1915 г. за организацию артиллерийской поддержки сухопутных частей и высадку десанта в районе мыса Домеснес на Балтике. По свидетельствам современников, царь лично направил телефонограмму Колчаку с поздравлениями в связи с присвоением высокой награды. Царь же и произвел 41-летнего Колчака в вице-адмиралы с одновременным назначением на должность командующего Черноморским флотом. Колчак был одним из первых высших военных руководителей, кто присягнул Временному правительству. В мае 1917 г. - инициатор перезахоронения останков лейтенанта Шмидта и расстрелянных одновременно с ним участников восстания на «Очакове» в Покровском соборе Севастополя…

Пока приостановим описание дореволюционного белого генералитета. Как видите, даже относительно беглый обзор показывает, что это были достойные люди, решительные и смелые командиры, прошедшие самые тяжкие военные испытания и покрывшие себя славой и почетом. Вместе с тем, даже в предреволюционный период, в период борьбы против единого врага – Германии, когда, казалось бы, в российской военной среде должно быть сплочение, и, прежде всего, сплочение вокруг того, кому присягали генералы и адмиралы, не всё было гладко. Если же принять во внимание деградацию царского окружения с его самым позорным явлением – Распутиным, если учесть, что время уже звонило в революционные колокола и 1905-м годом, и созданием Советов, и активизацией большевистского движения, то картина станет еще более сложной...

НЕ «ИСХОД» - РАЗГРОМ

Царский полковник граф А. Игнатьев, российский военный атташе во Франции, узнав об отречении Николая II, писал: «Он нарушил клятву, данную в моем присутствии под древними сводами Успенского собора при короновании…Русский царь «отрекаться» не может» . (Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. Т. 2. М., 1955, с. 284).

Выходец из дворян генерал М. Бонч-Бруевич, до февраля 1916 - начальник штаба фронта, при Керенском – командующий фронтом, так оценил тот период: «Разочарование в династии пришло не сразу. Трусливое отречение Николая II от престола было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения». И далее: «Пойти к белым я не мог; все во мне восставало против карьеризма и беспринципности таких моих однокашников, как генералы Краснов, Корнилов, Деникин и прочие» . (Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. М., 1957, с.7).

Точное заключение о «Белом движении», и одном из его лидеров Корнилове сделал генерал А. Брусилов: «Вследствие своей горячности он без пользы губил солдат, а провозгласив себя без всякого смысла диктатором, погубил своей выходкой множество офицеров. Но все, что он делал, он делал, не обдумав и не вникая в глубь вещей. И теперь, когда он давно погиб, я могу только сказать: «Мир праху его», как и всем, подобным ему, пылким представителям нашей бывшей России. От души надеюсь, что русские люди будущего сбросят с себя подобное вредное сумасбродство, хотя бы и руководимое любовью к России» .(см. http://militera.lib.ru/memo/russian/brusilov/16.html ).

Стоит добавить, что в этот же период вызревали полководческие таланты совсем других героев новой эпохи: С. Будённого (1883-1973) - полного георгиевского кавалера (4 креста), будущего трижды Героя Советского Союза и советского маршала; И. Тюленева (1892-1978) - полного георгиевского кавалера и будущего Героя Советского Союза, генерала армии; Б. Шапошникова (1882-1945) - царского подполковника, кавалера четырех царских орденов и будущего советского маршала, Начальника Генштаба РККА и сотен, если не тысяч других блестящих военных руководителей «Красной гвардии» и Советской Армии.

Сейчас, с высоты времени, можно и нужно отдать должное тем людям, которые после революции десятилетиями были либо в забвении, либо подвергались обструкции и уничижительной критике в СССР. Вспомнить их ратные заслуги и полководческие таланты, даже если и не все из их современников, выходцев из одной с ними дворянской либо военной среды давали им позитивные оценки. Всё это – так. Но главным останется одно: водораздел 1917 года и война за власть в послеоктябрьской России навсегда разделила российскую элиту на победителей и побежденных. Народные же массы можно отнести только к числу потерпевших поражение: самую большую тяжесть и победы, и поражения своими жизнями всегда оплачивает простой народ.

А в настоящее время, как бы кто-то ни пытался восхвалять ратные подвиги царского генералитета, следует напомнить, что потерпели поражение в Гражданской войне именно обученные в военных академиях, имевшие боевой опыт управления войсками, флотами, артиллерией и авиацией белые генералы! Не Колчак и не Деникин вошли в Москву на белых конях. Их политическая и военная судьба закончилась весьма плачевно. И не сын фельдшера 35-летний комфронта Фрунзе сдавал Крым белым, а сдавал его потомственный дворянин, выпускник Императорской Николаевской Академии, Главнокомандующий Русской Армии в Крыму и Польше, Генерального штаба генерал-лейтенант, георгиевский кавалер 42-летний барон Врангель – красным!

А в настоящее время, как бы кто-то ни пытался восхвалять ратные подвиги царского генералитета, следует напомнить, что потерпели поражение в Гражданской войне именно обученные в военных академиях, имевшие боевой опыт управления войсками, флотами, артиллерией и авиацией белые генералы! Не Колчак и не Деникин вошли в Москву на белых конях. Их политическая и военная судьба закончилась весьма плачевно. И не сын фельдшера 35-летний комфронта Фрунзе сдавал Крым белым, а сдавал его потомственный дворянин, выпускник Императорской Николаевской Академии, Главнокомандующий Русской Армии в Крыму и Польше, Генерального штаба генерал-лейтенант, георгиевский кавалер 42-летний барон Врангель – красным!

В реальной жизни вряд ли существуют исключительно идеальные государственные и военные фигуры. Но, наверное, имеется глубинный смысл в изречении «победителей не судят». Можно сколько угодно говорить о тяжелейшей судьбе миллионов людей России, оказавшихся по разные стороны фронта, терявших родных и близких и саму родину только по причине того, что политики довели страну до революции и братоубийственной войны. Можно разделять сострадание к тем, кто попал под «белый», равно как и под «красный» террор, задаваться вопросом – а зачем вообще и кому Гражданская война была нужна? Но, в конечном итоге, факт останется фактом, даже если мы все будем сострадать тем, кто вынужден был покинуть родину: в ноябре 1920 г. из Севастополя корабли уводили побежденные.

Ноябрь 1920 г. Севастополь. Уходит Белая Россия

На Графской пристани.

ПАМЯТНИК ГИТЛЕРОВЦАМ В МОСКВЕ ?

Кому-то на современном этапе под предлогом «восстановления исторической справедливости» очень уж хочется историю революции (ныне это уже называется «октябрьский переворот») и Гражданской войны переписать полностью. В России, на Украине стали появляться не только научные и околонаучные исследования об этом периоде, но и художественная литература, театральные постановки, кинофильмы, в которых беззастенчиво воспевается «белогвардейщина». Усилиями новых апологетов «Белое движение» спустя почти сто лет стало предметом кардинального исторического пересмотра.

Очевидно, стремление к истине является необходимой насущностью и должно превалировать в любом исследовании. Но крайности вызывают недоверие и, в конечном итоге - протест. Поэтому, стоит ли повторять однозначные идеологические оценки прошлого, только с точностью до наоборот?

Уже давно не являются чем-то удивляющим попытки «развенчания» победителей того тяжелейшего противостояния - В. Ленина, И. Сталина и их соратников. При этом некоторые современные деятели от «развенчания» идут дальше - к созданию новых «героев» из числа на голову разбитых бывших царских и ставших «белыми» генералов и адмиралов. Зачем? Этот вопрос нужно ставить, когда навязывают «новые трактовки» истории, при этом подменяя понятия, занимаясь фактической фальсификацией, и, в конечном итоге, пытаясь создать мифы о далеко не безоблачном монархическом и белогвардейском прошлом нашей страны.

Ведь отнюдь не всеми одобряется возведение в лик святых царя Николая II, бесславно отрекшегося от престола еще до Октябрьской революции. Неоднозначные оценки даются «увековечению» памяти белогвардейских лидеров с установкой памятников и мемориальных знаков в Москве, Томске, Иркутске, Керчи; созданию в Донском монастыре в Москве «Мемориала белым воинам», где осуществлено, в том числе, перезахоронение генерала А. Деникина, останки которого были доставлены из США, а также генерала-карателя В. Каппеля. Наряду с другими лидерами и полевыми командирами «белого движения» Каппель назван «патриотом», в то время как у большинства населения Сибири в 1919 – 1920 г.г. только при упоминании имени таких, как он, холодело все внутри.

.jpg)

Массу протестов вызвал установленный у «Храма всех святых» в Москве некими “казаками-патриотами” “памятник примирения”, поставленный белогвардейским атаманам и генералам, большая часть из которых в 41-45 г.г. воевала на стороне … фашистов. Прочтите имена на этой плите: «белый» генерал П. Краснов, в 1918 году - атаман «Войска Донского», в 1943 г. - начальник Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий фашистской Германии; атаман Шкуро, в гражданскую - генерал-лейтенант Белой армии, даже среди своих слывший садистом.

В 1944 году указом Гиммлера назначен начальником Резерва казачьих войск при Главном штабе войск СС, зачислен на службу в звании группенфюрер СС (генерал-лейтенант войск СС) с правом ношения немецкой генеральской формы и получением содержания по этому чину. Врангелевский генерал Туркул, в 1945 г. - начальник управления формирования частей РОА Власова… В этой компании даже есть и немецкий генерал-лейтенант войск СС – фон Паннвиц. Куда уж дальше? Памятник гитлеровцам у московского православного собора?! Неужели это возможно? Оказывается – да! И это – несмотря на заключения Главной военной прокуратуры об отказе в реабилитации и определения Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 1997 года о том, что граждане Германии Краснов П. Н., Шкуро А. Г., Султан-Гирей Клыч и пр. признаны обоснованно осужденными и не подлежащими реабилитации.

Шкуро и фон Паннвиц (в центре), 1944 г.

Тем не менее, 3-метровая скульптура атамана Краснова, 22 июня 1941 года призвавшего «господа и казаков» на помощь Гитлеру, установлена в Ростовской области. Памятник Колчаку 8 лет назад поставили в Иркутске и собираются ставить в Омске.

Можно и далее перечислять факты… Стоит ли спорить? После 1991 г. есть новые победители и нужны новые герои! Правда, на дворе 21-й век, и – будем рады! – нет войны. Или всё же есть? Правда, её можно квалифицировать как «холодную гражданскую войну», в которую кем-то превращена «мировая холодная война».

КТО ЖЕ ГЕРОЙ?

Страсти продолжают кипеть. В 2009 году в Донском монастыре Москвы был открыт «мемориал белым воинам». Открытие транслировалось центральными телеканалами России, сам мемориал был освящен Патриархом Московским и Всея Руси.

Мемориал белым воинам. Донской монастырь.

Москва 2010 г.

На могилах перезахороненных семей Деникиных, Ильиных (И. А. Ильин, 1883-1954 — противоречивый русский философ) и Каппеля были установлены памятники. Событие вызвало большой резонанс в России и за рубежом, включая Украину. Последнее объяснялось цитированием слов Деникина о том, что Украина является малой Россией, а отношения между большой и малой Россией «всегда было делом самой России».

Комментарии известнейших людей были не во всем убедительными. Патриарх Всея Руси Алексий II, заявив, что перенос останков Деникина - это не только перезахоронение известного человека, но и символ того, что братоубийственная гражданская война закончилась, отметил: «Находясь за пределами отечества, они оставались патриотами, искренне сопереживая всему, что происходило на родине. Российская трагедия не помешала им любить свой народ и верить в его будущее». Тогдашний мэр Москвы Ю. Лужков: «Те люди, которые пришли во власть, изгнали, заставили уйти их из страны. И когда они возвращаются, может быть, мы с вами, потомки тех людей, получим, наконец, прощение». Председатель Российского Фонда культуры, кинорежиссер и киноактер Н. Михалков: «Я надеюсь, что это знак, который для нас ещё сегодня не совсем доступен. Столько лет прожить вне своей родины, столько лет, имея огромное количество искушений служить то тем, то этим, зарабатывать то там, то здесь - не отступиться ни на один шаг от той истины, которой они служили. Гражданская война - это война разных правд. Но правд много, а истина - она одна. А истина именно в неотступничестве от веры, в неотступничестве от своего народа, в неотступничестве от своей присяги, данной один раз и навсегда». Чуть ранее он же отметил: «Я не стал бы перекладывать на них ответственность за успех согласия и примирения. Они сделали все что смогли. Они не предали свою родину: Деникин не надел немецкую форму, он нищенствовал и тем не менее гордо нес звание русского человека и русского офицера. И то, что сегодня совершается, - это та часть, тот ручеек, та капелька, которая должна постепенно привести к тому океану, который называется «русское общество». Самое ужасное будет, если люди будут к этому потребительски относиться: вот, мол, перезахоронили, а у нас ничего не получается. Не надо так к этому относиться. Это лишь одна капля. Над этим надо каждый день работать, это начало кропотливой и серьёзной работы, это духовное строительство нашей страны» .(все цитаты по: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Перезахоронение_останков_Деникина_и_Ильина_в_России ).

Слова кинорежиссера, по меньшей мере, не совсем точны. О присяге и верности ей мы уже писали. Также и о том, как белые генералы «не отступились ни на один шаг от той истины, которой они служили»… Что касается прощения (уже нас с Вами) – то от кого и за что?

Так или иначе, создание мемориала – событие знаковое, хотя (возможно, прав Михалков) - для нас «ещё сегодня не совсем доступное». Что имеет в виду известный деятель культуры? Что последует за этим? Будем ждать «духовное строительство»? После открытия мемориала прошло уже больше 3 лет…

Кстати, несколько слов об Ильине. У этого философа достаточно много размышлений не только о «белом движении», но и о германском фашизме, который он начал описывать еще в 30-е годы. Его перу принадлежат следующие мысли: «...Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе...». «...Дух национал-социализма не сводится к "расизму". Он не сводится и к отрицанию. Он выдвигает положительные и творческие задачи. И эти творческие задачи стоят перед всеми народами. Искать путей к разрешению этих задач обязательно для всех нас. И разве не клеветали на белое движение? Разве не обвиняли его в "погромах"? Разве не клеветали на Муссолини? И что же, разве Врангель и Муссолини стали от этого меньше?». И даже в 1948 г., после Нюрнберга, где фашистских главарей судили за преступления против человечности, когда еще стоял запах гари от пепла узников Освенцима и Бухенвальда, Ильин с упрямством, достойным иного применения, отстаивает идеи фашизма: «Фашизм возник как реакция на большевизм, как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма - это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических государствах: в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда концентрироваться в направлении охранительно-диктаториальном. Так было в древнем Риме, так бывало в новой Европе, так будет и впредь» .(из статей И.Ильина «Национал-социализм. Новый дух» 1933 г., «О фашизме» (1948 г.), цит. по: http://www.anticompromat.org/naziki/ilyin01.html ).

Михалков создал фильм «Русский философ Иван Ильин», в котором ставит важные философские вопросы, соединяя идеи Ильина с современностью и взглядом в будущее России. Автор тихо умолчал об оценках Ильиным фашизма, зато размышляет о необходимости создания строгой вертикали власти, вплоть до тоталитаризма, поддерживая Ильина. По-моему, здесь есть какой-то логический тупик. Или нам опять что-то «недоступно»? Хотя, наверное, всё гораздо проще…

В дополнение. Перезахороненный ныне рядом с Деникиным Ильин буквально обожествлял Врангеля и… ненавидел Деникина. В одном из своих писем философ дословно написал следующее: «…мы… замалчивали бездарности, грехи и вины Деникина... Признаюсь, что для меня стоит вопрос (и не только для меня), надлежит ли еще подавать руку этому пережившему себя бывшему человеку» (http://nitrotester.ru/60-let-so-dnya-smerti-a-i-denikina.html ). Впрочем, кое в чем Ильин и Деникин точно совпадают. Когда американские союзники стали передавать советским властям некоторых бывших белогвардейцев и советских военнопленных, воевавших на стороне фашистов, Деникин обратился с письмом к генералу Эйзенхауэру не выдавать СССР изменников. Ответа не последовало.

МОЖНО ЛИ ВСЁ ПРОЩАТЬ?

Я далек от идеи возвеличивания победителей Гражданской войны, как и от создания ореола вокруг безоговорочно проигравших политическую и военную битвы лидеров «Белой гвардии». Нет никакого сомнения, что среди и тех, и других были патриоты, каждый из которых по-своему понимал понятие «родина», талантливые военачальники, мужественные генералы, офицеры, рядовые. Но были и прислужники иностранных интервентов, предатели, каратели, палачи собственного народа. Осмысливая события Гражданской, необходимо четко проводить черту, которая делит людей на настоящих «героев» и тех, кого таковыми назвать нельзя ни при каких условиях!

В этой статье затронута тема генералов Краснова, Шкуро и их сподвижников в сотрудничестве с фашистами. На удивление нашлось не так уж мало адвокатов бывших белогвардейцев, ставших эсэсовцами, которых защищают только потому, что они боролись якобы «не против русского народа, а против большевиков». Если следовать этой логике, то можно и Гитлера оправдать! И «увековечение» имени фашиста фон Паннвица в Москве – тому первый признак. Но если даже доказанные факты не являются препятствием в «героизации» подобного рода борцов с коммунизмом, то что можно говорить о тех, кто во время Гражданской войны «всего лишь» руководил «террором» - как «белым», так и «красным»? Ведь здесь фашизм уже не причем.

Генерал Деникин не идеализировал белое движение. В его мемуарах «Очерки русской смуты», опубликованных в Париже и Берлине в 1921-26 г.г., есть достаточно откровенная глава с названием «Моральный облик армии. «Черные страницы». Белый главнокомандующий признается, что в его армии практиковались «варварские приемы раздевания пленных», грабежи «неприятельских складов, магазинов, обозов, имущества (Деникин слово грабеж подменяет словами «беспорядочное и бессистемное разбирание»), расстрелы пленных красноармейцев. Снимая с себя, как с главнокомандующего, вину за «террор», Деникин всю ответственность перекладывает на своих подчиненных, на казацких начальников, «горцев Кавказа», контрразведку. Он приводит массу доводов, что с этими недостойными явлениями в его штабе всячески боролись, пытаясь уменьшить неоправданный уровень собираемой на захваченных землях «военной добычи» (включавшей, как правило, «всякий скарб до предметов городского комфорта включительно»), а также казней пленных красноармейцев. Меня поразила обыденность фразы Деникина: «…пленные офицеры большею частью миловались, частично подвергаясь худшей участи – расстрелу»(!!). Вот так, просто… Вопрос жизни и смерти! «Взятых в плен командиров из красных курсантов, нередко по просьбе самих же красноармейцев, расстреливали»… Как пишет Деникин, с развитием наступления к центру России, необходимостью пополнять редеющие офицерские ряды, Белая армия изменила и отношение к пленным: «расстрелы становятся редкими и распространяются лишь на офицеров-коммунистов». Не напоминает ли расстрелы фашистскими оккупантами коммунистов и евреев в Великую Отечественную?

Впрочем, Деникин нашел в себе силы признать: «За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», открывается мрачная бездна морального падения: насилия и грабежа. Они пронеслись по всему российскому театру Гражданской войны, творимые красными, белыми, зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий народа, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага» .(http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/4_11.html ).

«Много написано, еще больше напишут об этой язве, разъедавшей армии Гражданской войны всех противников на всех фронтах. Правды и лжи. И жалки оправдания, что там, у красных, было несравненно хуже»...

Генерал А. Деникин

Признание Деникина, а также его попытки оправдаться, перекладывая вину на других, отнюдь не снимает с него ответственности за то, что вошло в историю нашей родины с названием «зверства деникинщины». Как отмечалось в недавно вышедшей энциклопедии «История отечества», только за июнь — декабрь 1918 года лишь на территории 13 губерний, находившихся в их руках, деникинцы расстреляли по далеко не полным данным 22 780 человек . ("Советская Россия", 28 декабря 2006 г.).

Террор был жутким – как красный, так и белый. Но можно ли увековечивать память карателей, только за то, что они были «белыми»? Вопрос непростой, поскольку, увы, увековечена память немалого количества «красных», также беспощадно уничтожавших собственный народ.

Террор, это страшное средство борьбы на уничтожение, имеет, как ни странно, целую теоретическую базу, основывающуюся на опыте европейских революций 18-19 веков. Великая французская революция (которая еще называется «эпоха террора»), якобинская диктатура, Парижская коммуна, первая российская революция 1905 г. были тщательно изучены социалистическими лидерами России. Очень многозначный тезис В. Ленина «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться» (ПСС. Т. 37. С. 122., октябрь 1918 г.) вызрел на основе четкого понимания, как можно добиться победы.

Хотя само понятие «красного террора» впервые ввела эсерка З. Коноплянникова ещё в 1906 г.: «Партия решила на белый, но кровавый террор правительства, ответить красным террором…». К развитию теоретического обоснования «красный террор» приложил руку и Л. Троцкий, сформулировавший его как «орудие, применяемое против обречённого на гибель класса, который не хочет погибать». Было и официальное Постановление СНК РСФСР от 5.09.1918 «О красном терроре», содержавшее следующее положение: «необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». По версии коммунистов, красный террор был лишь ответом на белый, но имеет ли смысл определять того, кто начал?

Организовывали «красный» террор В. Ленин, Л. Троцкий, Ф. Дзержинский, Я. Свердлов, а исполняли такие, как Бела Кун, Землячка (Розалия Залкинд), многочисленные подразделения ЧК и особые отделы Красной армии.

Гражданская война стала кровавым месивом…

Где же та мера, по которой можно определить, за что увековечена память одинаково ответственных за террор красных и не увековечивается – белых? Может быть, все-таки, потому что белые в итоге не сумели защитить свои идеалы, отстоять ту Россию, которую они любили? Они проиграли все, что могли…

ЦАРСКИЕ ГЕНЕРАЛЫ НА СТОРОНЕ КРАСНЫХ

Фактом истории является то, что на стороне красных в Гражданскую воевало более 200 генералов и адмиралов, свыше 70 тыс. офицеров, военных чиновников и военврачей царской армии. Кроме того, в Красную армию до 1921 года было зачислено и 14 тыс. офицеров, служивших в белой армии, в том числе будущие Маршалы Советского Союза Л. А. Говоров и И. Х. Баграмян. Генерал Брусилов в РККА стал главным инспектором кавалерии, генерал П. Лебедев - начальником Полевого штаба Красной Армии, адмирал В. Альтфатер - первым командующим Рабоче-крестьянского Красного флота. Барон, генерал-лейтенант А. фон Таубе в числе первых перешёл на сторону советской власти и получил известность как «сибирский красный генерал», начальник штаба всех вооруженных сил Сибири. Попал в плен к белогвардейцам, приговорён к смертной казни. От предложений «публичного отказа от большевизма» и обещанных ему высоких постов в белогвардейских войсках (вплоть до командования Сибирской армией Колчака) отказался. Погиб в колчаковских застенках. Дворянин, генерал-лейтенант Д. Парский - участник русско-японской, Первой мировой и гражданской войны, Георгиевский кавалер, также награжденный Георгиевским золотым оружием, добровольно вступил в Красную Армию, командовал Северным фронтом. Уже упомянутый граф, генерал (это звание получил после февраля 1917 г.) А. Игнатьев, военный атташе во Франции, после Октябрьской революции перешёл на сторону Советской власти, оставаясь во Франции. В 1925 году передал советскому правительству денежные средства, принадлежавшие России (225 млн. рублей золотом) и вложенные на его имя во французские банки. Полковник Харламов и генерал-майор Одинцов обороняли Петроград от Юденича. Южным фронтом командовали генерал-лейтенанты В. Егорьев и В. Селивачев, оба – потомственные дворяне. Полковник императорской Армии С. Каменев с начала 1918 г. по июль 1919 г. от командира пехотной дивизии вырос до командующего Восточным фронтом Красной армии, а с июля 1919 г. и до конца Гражданской войны фактически занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин. Ни одна операция сухопутных и морских сил Советской Республики не обходилась без его непосредственного участия. В плену у белых были казнены красноармейские комбриг А. Николаев, комдивы А. Соболев и А. Станкевич - все они были царскими генералами... Может быть, не все из пришедших в ряды Красной Армии царских офицеров вошли в историю героями Гражданской – в тот период сияла звезда Блюхера (рядовой Первой мировой), Буденного (сын крестьянина), Ворошилова (сын рабочего и дореволюционный политарестант), Чапаева (из крестьян), Дыбенко (из крестьян), уже упомянутого Фрунзе… Но без участия царских военспецов, без их профессионализма не состоялся бы разгром Белой армии.

И подполковник императорской армии Б. Шапошников – впоследствии маршал Советского Союза, и генерал-майор В. Ольдерогге, при красных возглавивший Восточный фронт и окончательно разбивший войска Колчака в Западной Сибири, и подполковник, кавалер четырех царских орденов Д. Карбышев, ставший в СССР профессором Военной академии Генерального штаба, доктором военных наук, Героем Советского Союза, и многие тысячи других офицеров и генералов должны были сделать свой выбор – с кем продолжать строить новую Россию?

К октябрю 1917 года в русской армии насчитывалось около 150 тысяч офицеров, включая военных специалистов (инженеров и врачей). Когда Корнилов, Алексеев и Деникин начали формировать Добровольческую армию, на их призыв откликнулись всего полторы тысячи офицеров и столько же юнкеров. В пик своего расцвета в 1919 г. белые сумели под своими знаменами сплотить не более чем 800-тысячное войско, в котором находилось от 80 до 90 тыс. офицеров (и это – при значительной финансовой и военно-технической поддержке Англии, Франции, США, Японии и др. стран). В Красной Армии в тот же период было около 3 млн. человек и около 50 тыс. бывших царских офицеров! А к концу войны общее число бывших офицеров и генералов императорской армии, служивших в РККА, превысило 70 тыс. человек. Вряд ли следует верить современным адвокатам «Белого движения», что такое значительное количество царских офицеров служили красным едва ли не «с пистолетом совдеповского комиссара у виска». Тем более этот тезис никак не может распространиться на достигшую к 1920 г. численности в 5 миллионов Красную армию. И если в октябре 1917 года обе стороны начинали явно в условиях, когда всё или почти всё было не на стороне фактически не существовавшей Красной Армии, а на стороне складывавшейся десятилетиями, если не веками царской военной машины, то, наверное, стоит задуматься, почему её осколки уже к 1920 г. имели просто жалкое зрелище, а у противника под ружьем были миллионы! Интересно, что Л. Троцкий, которого практически все признают создателем Красной армии, в своих воспоминаниях писал, что он тогда не был подготовлен к военной работе, более того, даже никогда не служил в армии . (Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1991, с.337). Убежденный антисоветчик Черчилль также вынужден был признать: «С поразительной энергией создавалась Красная Армия для защиты революции в России» .(Черчилль У. Вторая мировая война. - М.: Воениздат, 1991, http://militera.lib.ru/memo/english/churchill2/05.html ).

Не будем давать оценку принятым царскими генералами и офицерами решениям – для каждого из них этот выбор был очень непростым. Возможно, стоит отследить, как и с кем они воевали в Гражданскую. Если – с мирным населением, то это называется карательная деятельность, если с вооруженным противником – то боевая, хотя, похоже, нередко все это смешивалось в одну обыденность с кровавым итогом.

СЕВАСТОПОЛЬ НЕ ДОЛЖЕН УВЕКОВЕЧИВАТЬ КОЛЧАКА

Несколько лет назад в Севастополе на уровне тогдашнего городского руководства высказывалось настойчивое пожелание увековечить память бывшего командующего Черноморским флотом, организатора массового террора в Сибири Колчака.

Это намерение вызвало самый прямой протест, хотя и не у всех. Как выяснилось, в нашем городе и тогда, и сейчас есть люди, полагающие, что Колчак – это достойный поклонения великий полководец. Мемориальную таблицу ему хотели установить на одном из зданий около Графской пристани. Если бы таблицу установили, то подрастающее поколение стало бы воспитываться не только на подвигах адмиралов Нахимова, Корнилова, героев-защитников дзота №11 и 35-й батареи, но и на биографии разбитого в пух и прах и отвергнутого даже собственными союзниками «лидера белогвардейского движения» и карателя собственного народа.

О Колчаке сейчас написано немало. Некоторые апологеты называют его ученым, специалистом по минному делу, «сильным» командующим флотом, наконец, адмиралом-патриотом! Но давайте разбираться, что же на самом деле оставил после себя этот человек. Не отрицая заслуг Колчака до 1917 года, все же, говоря о нем, как о военном и политическом деятеле, нужно касаться, прежде всего, периода после Октябрьской революции. А за этот менее, чем трехлетний отрезок времени Колчак сумел перечеркнуть все свои былые успехи и войти в историю отнюдь не как герой.

Если верить Деникину, то тогда, когда он сам пытался смертными наказаниями предотвращать бессмысленную жестокость своих же войск по отношению к мирному населению, то у «Верховного правителя России» Колчака дело обстояло иначе.

Выдержка из приказа от 27 марта 1919 года генерала С. Розанова, особого уполномоченного Колчака в г. Красноярске:

Начальникам военных отрядов, действующих в районе восстания:

1. При занятии селений, захваченных ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдёт, а достоверные сведения о наличии таковых имеются, — расстреливать десятого.

2. Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны…

6. Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно.

После жесткой критики западных союзников приказ Розанова, по заявлению правительства Колчака, был отменен, но репрессии продолжались и даже ужесточались. Политические руководители чехословацкого корпуса Б. Павлу и В. Гирса в официальном меморандуме союзникам в ноябре 1919 г. сообщали, что «местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснётся весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадёжности составляют обычное явление» . (см. Кара-Мурза, Советская цивилизация, том I, цит. по: www.kara-murza.ru/books/sc_a/sc_a_footnotes5.htm ).

Вот только некоторые факты о зверствах «верховного правителя» и его приспешников (по материалам современных красноярских СМИ): «Массовые порки и зверские расправы над населением создавали колчаковцам недобрую славу.

Террор как метод

В каждой из 36 волостей Кунгурского уезда белые расстреляли по 10-20 человек и «поучили» розгами по 50-70 человек. Производятся массовые расстрелы в Перми. Более сотни пробольшевистски настроенных рабочих Мотовилихи расстреляно на камском льду и опущено в проруби. Иногда людей после издевательств живыми спускали под лёд или ударами прикладов и штыков сталкивали в затопленные шахты. Только в Екатеринбургской губернии весной 1919 г. колчаковцы расстреляли 25 000 человек».

Колчак нес ответственность за карательные экспедиции, сопровождавшиеся убийствами и казнями десятков тысяч рабочих и крестьян, в большинстве случаев мирных жителей, за убийства женщин, детей. Колчаковский террор был одним из самых массовых в Гражданскую войну. Общее число жертв режима за год правления «верховного» достигло, по разным данным, от 180 до 200 тыс. человек, включая мирных жителей (отдельные исследователи называют гораздо большие цифры).

Даже хозяева Колчака, генералы Антанты, возмущались жестокостью этого «верховного правителя». Вот откровенность командующего американскими войсками в Сибири генерала В. Гревса: «Действия … колчаковских начальников являлись богатейшей почвой, какую только можно было подготовить для большевизма. Жестокости были такого рода, что они, несомненно, будут вспоминаться и пересказываться среди русского народа через 50 лет после их свершения» . (см. Кара-Мурза, Советская цивилизация, том I, цит. по: www.kara-murza.ru/books/sc_a/sc_a_footnotes5.htm). Скоро будет 100 лет, но ничто не забыто.

Еще раз оговорюсь: у меня нет намерения выступать апологетом «красных» или ненавистником «белых». Красные тоже не были «пушистыми». Гражданская война – братоубийственная бойня, затеянная определёнными мировыми силами, и приходится лишь сожалеть, что дядюшки из-за океана или из «просвещённой Европы» так умело сталкивали русских лбами друг с другом в расчете завладеть нашими богатствами. Увы …

Сторонники колчаковщины и, в целом, апологеты «белого движения» (к сожалению, их уже немало, некоторые – платные, большая часть – по недоразумению) будут отстаивать тезис, что террор «белых» был либо меньше, либо равновелик террору «красных» и что, дескать, нельзя «белым» ставить вообще это в вину: война есть война. Отвечу так: я – против любого террора, что «белого», что «красного». И как называть тех, кто – за?!

Процитируем признания ни «красного», ни «белого» Дмитрия Ракова – члена ЦК партии эсеров, который полгода провел в колчаковской тюрьме, чудом спасся от смерти и бежал в Париж, где еще в 1920 г. опубликовал брошюру с характерным названием «В застенках Колчака. Голос из Сибири». Он утверждает, что «сибирские крестьяне, спокойно воспринявшие свержение власти большевиков летом 1918 года, уже через месяц после колчаковского переворота толпами побежали в леса. К осени 1919-го партизанская армия насчитывала 140 тысяч человек.

Колчаковская контрразведка уже в первый месяц своей "работы" вызвала ужас у населения. К смертной казни приговаривали пачками по 30—50 человек, расстреливали по 5—10 за день. Разбойничий колчаковский режим вызвал восстания в Тобольской и Томской губерниях, в Акмолинской и Семипалатинской областях, не говоря уже про Амурский и Приамурский районы. И крестьянское население, само по себе далекое от большевизма, теперь с энтузиазмом будет встречать красные войска. Про рабочих и говорить нечего. Рабочий не смел пошевелиться под страхом расстрела за малейшие пустяки» (цит. по: http://from-ua.com/voice/63ed8764fd58f.html ) …

За что можно помнить Колчака по его недолгому пребыванию в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом (1916 – 1917 г.г.)? Есть много разных оценок деятельности комфлота, в т.ч. описаны успехи в морской минной войне, в противодействии противнику на морских коммуникациях. Но именно при командующем флота Колчаке погиб на внутреннем рейде севастопольской бухты новейший линкор «Императрица Мария» - гордость всего российского флота - и более 220 членов его экипажа.

С удивлением для себя совсем недавно прочитал призывы председателя «Севастопольского Морского собрания» В. В. Стефановского объявить Колчака «героем». Автор этой идеи пишет (цитирую, орфография сохранена): «…А.В. Колчак, уже как командующий Черноморским флотом, независимо от его политической ориентации, заслужил о себе добрую память, как просто специалист, профессионал высокого класса. Пусть даже и местного значения. Но Колчак – это история нашего города. Это уже не мало. Правда, тут меня может поправить простой школьник. – А потеря новейшего линкора «Императрица Мария»! Эта катастрофа произошла именно при Колчаке! Что ж его благодарить за это!?

Все это так. Но не все.

Гибель «Императрицы Марии» – не в счет». Конец цитаты.

После этого следуют разоблачения Стефановским «красного террора», осуждение матросов восставшего «Очакова», заявление о том, что взрыв «Императрицы» - не боевая потеря, а диверсия, и, как следствие - призыв установить памятную доску «в честь командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака», которая «послужит знаком уважения и памяти к герою Гражданской войны и Великому Гражданину». А также, очевидно, «просто специалисту, профессионалу высокого класса. Пусть даже и местного значения» (http://sevastopol.su/author_page.php?id=44246 ).

Нелегко понять, каким образом ужасы красного террора и «не боевая потеря, а диверсия», приведшая к уничтожению мощнейшего линкора, укрепляют «героический облик» Колчака. Еще труднее понять, как целый «председатель Морского собрания» В. Стефановский допускает саму мысль, что гибель «Императрицы Марии» – «не в счет». Лучший линкор России и 300 загубленных жизней отборных российских военморов – «не в счет»! 200 тысяч замученных россиян в Сибири – и «герой Гражданской» да еще и «Великий Гражданин»!..

Колчак не может похвастаться ни разгромом флота противника, хотя бы отдаленно напоминающим победу великого Нахимова в Синопе, ни уничтожением главных вражеских кораблей - линейного крейсера "Гебен" и лёгкого крейсера «Бреслау». Если подытоживать анализ его деятельности в Севастополе, то стоит подчеркнуть, что самым тяжким провалом Колчака-командующего стала потеря управляемости Черноморским флотом. Из донесения Колчака Временному правительству: «12 мая 1917 г. Центральный комитет Совета депутатов армии, флота и рабочих в Севастополе за последнее время своей деятельности сделал невозможным командование флотом» (см. Е. Алтабаева. Смутное время. Севастополь в 1917-1920 годах. Цит. по: http://lib.rus.ec/b/234131/read ). Это - расписка в собственной неспособности справиться с ситуацией. Командующий, бросив вверенный флот, ретируется в Петроград. Позор!

Корпус линкора "Императрица Мария" и крейсер "Кагул", апрель 1918 года

За что возвеличивать этого деятеля?

Хотелось бы задать еще один вопрос сторонникам Колчака и других белых лидеров, активнейше сотрудничавших с англичанами, французами, японцами и американцами: с каких это пор стало модным славить изменников? Даже колчаковские адвокаты признают тот факт, что в 1917 году русский адмирал Колчак обратился к послу Великобритании в Токио с просьбой поступить на английскую военную службу. Эта просьба была удовлетворена, и вскоре новые хозяева приказали своему военному наемнику Колчаку выдвинуться на российский Дальний Восток, что и стало началом создания «верховного правителя». А теперь ответим, как можно поступить на военную службу, да в иностранное государство? Знает любой допризывник – исключительно через военную присягу… Колчак – британский военнослужащий на посту «верховного правителя российского государства»! Еще до найма к англичанам, в одном из своих писем Колчак написал: «… я имел совершенно секретный и важный разговор с послом США Рутом и адмиралом Гленноном, результатом которого было решение мое принять участие в предполагаемых операциях американского флота. Итак, я оказался в положении, близком к кондотьеру» (см. http://www.kara-murza.ru/books/war/civil_war7.htm ; Кондотьер [ит. condottiere - наемник] - 1) предводитель наемного военного отряда в 14-16 вв. в Италии, находившегося на службе у какого-л, европейского государя или римского папы; 2) человек, готовый ради выгоды защищать любое дело)… ... Честное признание.

В 1999 году суд Забайкальского военного округа вынес определение: Колчак не подлежит реабилитации. Затем Военная коллегия Верховного Суда РФ подтвердила это судебное решение. Так что до настоящего времени Колчак А.В. – преступник по юридическому определению.

История уже дала оценку недолговечному «верховному правителю России», отправив адмирала в последнее плавание в прорубь забытой речки Ушаковки где-то под Иркутском. И никто из сторонников «белых героев» не сможет отрицать эту констатацию: Колчак, Деникин, Краснов и прочие «белые лидеры» не состоялись ни как политические, ни как военные деятели послеоктябрьского периода, проиграв все битвы, в которых пытались участвовать как вожди. Осознав никчемность Колчака и других белых командармов, антантовские хозяева просто выдали их противникам, либо предоставили убежища в своих странах. Жалкие и разрозненные остатки их войск драпали из проигранной ими страны куда-нибудь в Маньчжурию, Турцию или Тунис.Исходом это назвать трудно. Это был бег. Без кавычек, как у Булгакова. Бег и трагедия…

Британия признала юридическую правомочность Советской России уже в феврале 1924, вслед за ней официальные дипломатические отношения были установлены Италией, Австрией, Францией, Японией и др. странами, совсем незадолго до этого жаждавшими разбить большевистскую Россию. «Белое воинство» ушло в прошлое, оставив после себя разруху, опустошенные земли, миллионы сирот…

В декабре 2012 г. в Федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» перечень памятных дат дополнен датой 1 августа – Днём памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Справедливо, хотя, наверное, не до конца – можно было бы помянуть и не только тех, кто на войне погиб. Но сам по себе факт заслуживает внимания. Россия, наконец, вспомнила о своих героях, пусть и спустя почти 100 лет! Обращу внимание на то, что федеральная власть ничего официально не говорит о «героях» Гражданской войны – белых. И это несмотря на то, что в 1991 г. тогдашние коммунистические лидеры привели к уничтожению СССР. Даже 20 лет спустя капиталистическая (кто хочет – пусть читает «демократическая» или олигархическая) власть России не решается в законодательном порядке объявить героями разгромленных белогвардейцев: не за что. При всем глубоком уважении к нашим предкам и, отдавая дань российским воинам за их ратные победы до 1917 года (хотя до Берлина, как Советская армия в 1945 году, они и не дошли), найти причин для преклонения перед белыми в Гражданскую – трудно, скорее даже – невозможно...

А нерукотворный памятник несостоявшимся «правителям» сложил народ:

Мундир английский, погон французский,

Табак японский, правитель омский.

Мундир сносился, погон свалился,

Табак скурился, правитель смылся…

“Нет душевного покоя. Каждый день - картина хищений, грабежей, насилия… Русский народ снизу доверху пал так низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи”.

Генерал Антон Деникин.

Тяжелая тема. И вряд ли она когда-либо будет однозначно восприниматься как нынешним, так и последующими поколениями. Хотелось бы только, чтобы от «холодной гражданской войны» наша страна, наконец, перешла к мирному строительству: примеры есть….

Михаил Юрлов

Севастополь

Январь 2013 г.

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

- 10174 просмотра

Специально для мужика в кепке

Дружище!

Возьмите "даму без собачки" под ручку или пристегнитесь к поводку вместо собачки - так Вам вдвоём будет "занимательней гулять" по Форпосту.